我们的城市并不友好 | 友好城市大挑战

在我们过往的素材中,充满温情脉脉的友好设计。符合人体工学的座椅,能让你吃到最后一口冰激凌的勺子……这些设计让生活便捷舒适,充满着体贴的细节,它们照顾周全,为残疾人、为左撇子、为孕妇、为老年人和儿童,为普罗大众,它们就如一束光,照亮我们看不到的角落。

——设计让生活更美好,我们一向这么认为。

错了。

设计者最懂得如何让生活变得更美好。这大概是正确的。但事物的双面性决定了单一的美好不可能存在,最懂得让你舒适的人,也最懂得如何让你难受,而且稳准狠。

这类设计被称作“hostile architecture(敌意建筑)”,或者降低一点冒犯性,改称“Defensive Architecture(防御性建筑)”,这些别扭的城市建设绝非偶然或留下的疏漏,而是理性考量后的刻意为之,计划之中的无情。正如新加坡裔美国小说家Amanda Lee Koe所说:“一座城市既可以为你设计,也可以针对你设计。

我们想来聊一聊,生活中那些以“不舒适”为目的的“反人类设计”。它们主要运用在哪里?如何影响着城市建设?以及最基础的问题——令人痛苦的设计究竟为何存在?

座椅呢?那么大一个座椅呢?

先来脑补一个相当常见的情景,你疲惫不堪地走到公交车站的候车亭,渴望坐下为腿脚减轻负担,但车站内并没有安置座椅,只有可供依靠的金属栏杆(而且你极有可能因为太脏而不愿去靠)。是公交车站的设计师没意识到等车人的辛苦?显然不是。

不止是候车亭,“座椅失格”发生在各种公共空间,比如巨大的广场、市中心长长的步道,尽管健康的年轻人都会走到腿脚酸软,但却不给人任何稍事休息的地点。

比如这样一个颇有典型性的例子,在曼哈顿中城东第56街和第三大道上,属于SL Green公共广场看不到一张椅子,即使来往的白领,也只能倚靠着建筑的墙壁暂时休息。

城市对大多数人是包容的,但防御性建筑却是现代城市中社会分化的微妙体现。这些失去的座椅,对大多数人来说最多是几分钟的煎熬,但隐藏在我们看不见的角落,在城市生活水平最底层的无家可归者,他们失去的是一个相对舒适的夜间栖息地。

“敌意设计”往往都是出于这样的目的:城市需要公共设施,但是设计者也需要阻止人们用“一般人不希望的方式”来使用它们。不过,这往往带来另一些问题。敌意设计在阻止一部分人时,也伤害着普通人。流浪者无法安然入眠,但也剥夺了老年人、孕妇和身体虚弱的人暂时歇息的权利。

更糟糕的是,一旦这种“敌意建筑”变多,无法避免对整个城市的氛围造成影响,友善度降低。而一座充满敌意的城市,无法滋养出温暖热情的市民。

尖钉,像城市一样冷冰冰

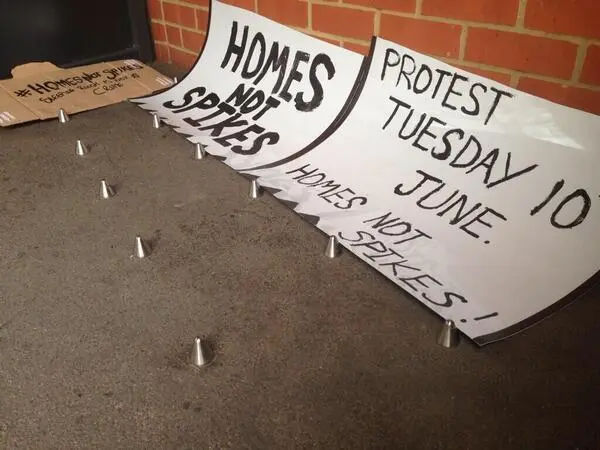

敌意建筑让城市变得冷漠,这样的忧虑的确存在,也真实地发生着。在2014年,伦敦一个居住区外的角落里,一排金属钉的出现就曾引发了民众的强烈不满。一个名为Ethical Pioneer(道德先驱)的账号将乐购超市门口最新出现的金属钉拍摄下来发Twitter,立刻让这个设计成为了城市冷酷无情的标志。

许多人纷纷表示抗议,发起了#HOME NOT SPIKES#运动,要求社区和所有者停止对流浪者赤裸裸的驱逐行为。

在这个活动中,来自世界各地的人们纷纷将自己看到的防流浪者尖钉发在社交平台上,它们似乎都在对那些不受欢迎的城市居民大声喊着:“滚开!”

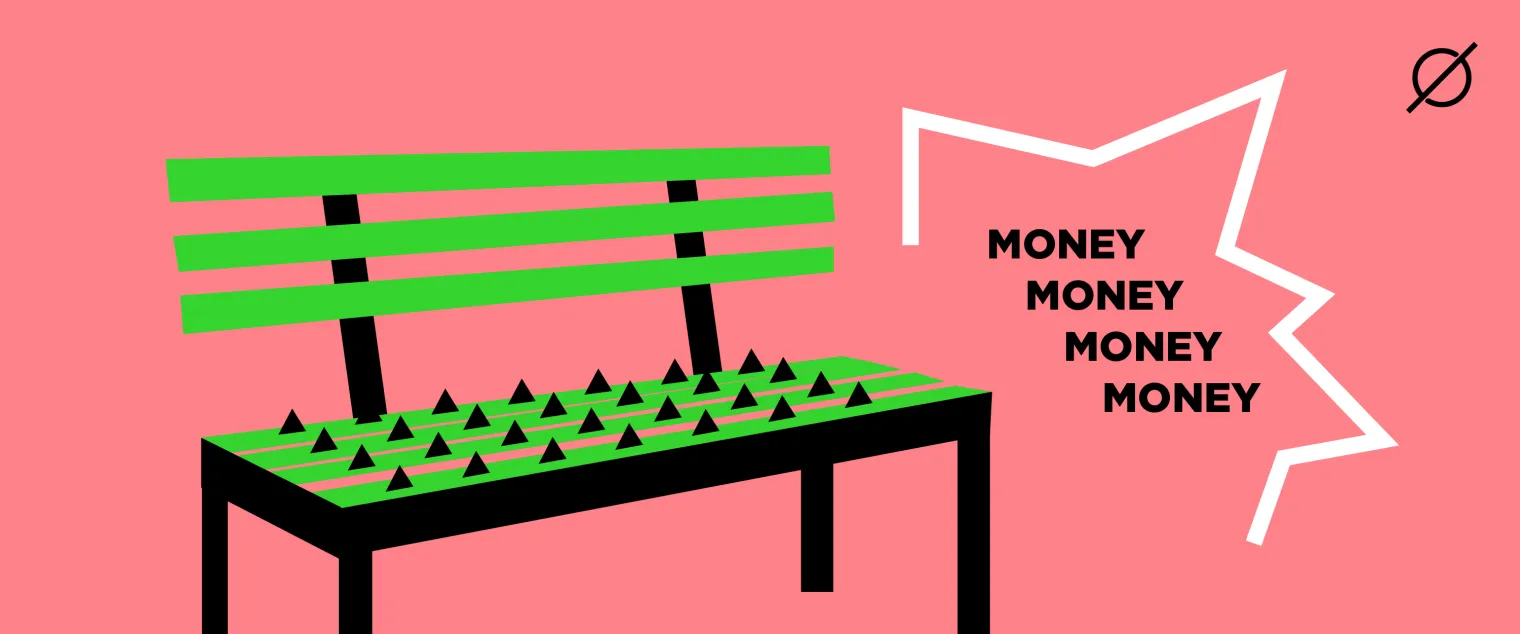

还有人找出了2008年一位来自柏林的艺术家Fabian Brunsing创作的一个颇有讽刺意味的视频,投币座椅,呈现了城市设施有可能拥有的冰冷金钱关系。

这件事的结局,以乐购超市同意清除商店门外的尖钉告终。

意识到这些设计用途的人们,为此感到愤怒和冒犯。享受城市生活的人们不得不陷入一个困境,一方面讨厌流浪者带来的肮脏环境和难闻气味,不希望舒适的公共空间被占据,另一方面,看到这些敌意建筑,却感受到了自己作为城市的一份子对这些可怜人的冷酷,无法接受内在的负罪感。

2015年,有一位名叫Alex Andreou的人为敌意建筑撰写了一篇很长的文章,以相当尖锐的视角指控,防御性建筑“让我们看不见那些贫困,就不用为此感到内疚。”他曾是伦敦的一位金领人士,但2009年的金融危机对他的人生造成了可怕的打击,让他从年薪六位数变成了无家可归的流浪汉,“直到那时,我才开始审视我周围的环境,寻找庇护所,这让整个城市的残酷的尖刺变得清晰起来。”

他引用了俄勒冈大学建筑历史教授Ocean Howell的话:“其他人可能看不到,但你会看到。传达的信息很明确:你不是公民,至少不是这里受欢迎的公民。”这对于一个饥寒交迫的失意贫困者来说,所受到的心理伤害甚至要胜过身体。

Andreou质问:“这种对无家可归者公然的敌对,是不是让我们的城市生活变得更加丑陋了?”对于政府而言,在没有为无家可归者提供解决方案时,却又夺取他们依赖的一点点庇护所是不道德的。政府的责任是使无家可归者生活得更好,而不是让他们变得更加无助,甚至造成更加反社会的危害。

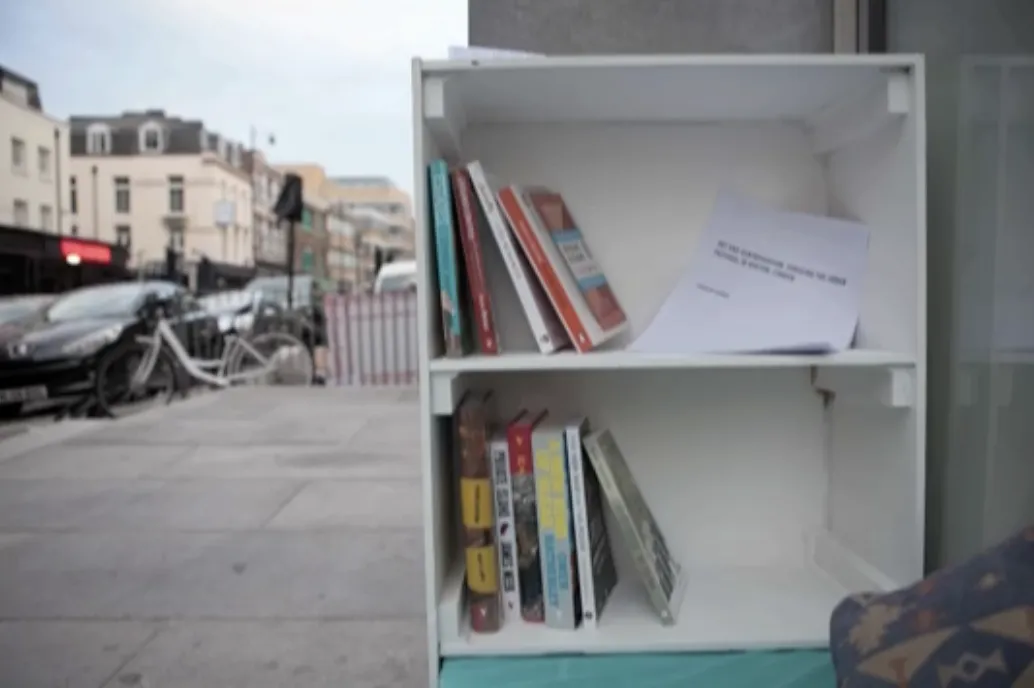

对敌意建筑的抗议也有相应的行动。2015年,一群活动者在伦敦的Curtain Road的上放置了一个床垫和一个书架,书架上摆了有关房屋危机、不平等、中产阶级化、贫穷等相关内容的书籍,并附上了暖心的留言。

但是这样的行为一样遭到了嘲弄和抨击,认为他们仅仅是作秀,满足自己的道德优越感,对解决真正的问题无济于事。人们在网上看到悲哀的流浪者会惊呼:“这太令人痛心了!”在实际中却会捏着鼻子绕道离开。

这些活动者的行为的确天真且作用有限,除了Andreou这样罕见的情况,人们几乎无法想象流浪汉会阅读志愿者留下的那些书籍,“他们只会为了那个床垫大打出手”。

但在这个问题上,一味的抨击并不比这些社会活动家的行动更加有用。我们确实需要看到问题,需要让更多人看到问题,触动社会敏感的神经并促使他们反思。这是活动的组织者之一Leah Borromeo写下的愿景:“我们将架设桥梁,为建立一个更好,更文明的社会铺平道路,在这个社会中,不会有应有或不应有的鸿沟……只有人、地球和我们对彼此的关心。”

城市设计,是一个平衡游戏

真实的城市没有那么美好,这是我们必须要明确的事情。在客观地认识到问题存在之后,我们就必须要做出取舍。

无家可归者很可怜,但他们真的会带来环境问题,影响市民的生活,甚至提高当地犯罪率。事实证明,防御性建筑在某种程度上也是必要的。有据可查的是,具有前瞻性的优秀设计在减少犯罪、加强人们对城市的安全感中起着重要作用。

越是富裕的大城市越倾向于使用防御性设计,这大大减少了对人工监管的需求,成本低而有效。这也就是为什么人们往往会在潜意识中会认为大城市更加冰冷。

但并非所有的敌对建筑都是冰冷恶毒的,如今,更多的防御性设计不再停留在使用金属钢钉等简单粗暴的形式,就如我们非常熟悉的长椅设计,在我们的城市中常常能见到它们的身影:

在这些让人难以躺平的长凳中,Camden Bench(卡姆登长凳)是一个较受好评的典型代表。

Camden是伦敦的一个自治市镇,委托总部位于斯温顿的工厂家具公司设计一个全新的街头家具长凳,在他们要求复杂且苛刻的Brief中,列出了这个地区在维护公共设施上遇到的问题,他们还带来了一个精选团队配合设计师,其中包括打击犯罪设计研究中心的专家,警察局的犯罪预防设计顾问,以及Camden社区安全、街道政策等部门工作人员,共同完成这个城市设计。

这些一线工作人员为设计师的15种草图设计提供了建议,共同制作了一个可以抵抗犯罪或反社会行为的长凳,最后的成品长凳具有许多特别的细节:

它具有抗涂鸦涂层;坚硬的质地能阻止飞镖玩家把这里当靶子;它几乎没有平坦的表面,在制止流浪者躺下的同时,让人头疼的“滑板小子”也只得悻悻离去,还能防止人们在上边乱丢垃圾;而且它不是中空也没有缝隙——意味着毒贩无法将毒品藏在其中进行交易。

但令人哭笑不得的是,这个“完美”长凳似乎激起了人们的挑战欲,滑板手们把它当做更高难度的训练地,还有人研究起在这个长凳上最舒适的睡姿(EXCUSE ME?):

很多城市也有更多微妙的防御性设计细节。在海牙,公共浴室使用蓝色的灯光,使人们难以看清静脉,以此来以制止静脉吸毒。为了阻止公共小便,德国科隆、汉堡等地的墙壁上覆盖了特殊的防水涂料,随地小便?那可别怪墙不客气了。

防御性建筑正在逐渐演变成更巧妙的形式,这类设计也有越来越多开发人员和规划人员加入,以提供明确的指导,以确保公共设计拥有预防社会问题和犯罪的能力。

在一定程度上,这些令人不适的设计也在守护着我们的城市。

···

在最后,想告诉大家一个不错的消息,曾经被称作公共区域的“要塞法”的尖钉越来越少了,如今的城市规划和设计团队都不轻易这样做,毕竟它们在视觉上毫无美感,而且会给居民和行人带来压抑的感受,十分不人性化——即使城市并非温情脉脉,但也用不着如此冷酷无情。

城市建设者们也正不断努力,在「保持有吸引力的城市环境」与「有效预防城市问题」之间左右横跳,试图把这个平衡游戏玩得漂亮。

参考资料:

These anti-homeless spikes are brutal. We need to get rid of them by Leah Borromeo(2015)

Anti-homeless spikes: ‘Sleeping rough opened my eyes to the city’s barbed cruelty’ by Alex Andreou(2015)

Anti-homeless spikes are just the latest in 'defensive urban architecture' by Maryam Omidi(2014)

Defensive architecture – A design against humanity by Andhra Pradesh(2020)

‘Hostile Architecture’: How Public Spaces Keep the Public Out By Winnie Hu(2019)

web: