如果是宫崎骏,那我就没有密恐了

一句暴论,相信这个世界上没有人会不喜欢宫崎骏的动画,有的只会是更喜欢《千与千寻》还是更喜欢《龙猫》,或者《天空之城》。

宫崎骏创造的世界,既能带来抚慰,又会在某些时刻刺痛我们,它们可以既简单又深刻,而抛开这些“意义”和“感受”不谈,他的很多奇思妙想——会移动的城堡、猫巴士、鱼一样的潜水艇、巨大的婴儿、灵巧的飞行器……他真的很擅长创造奇怪有趣的东西。

他的动画里,时常出现一些成群结队的“小家伙”,不会说话,也并非很重要的角色,但无一例外令人印象深刻(大概是以量取胜?)。

灰尘精灵

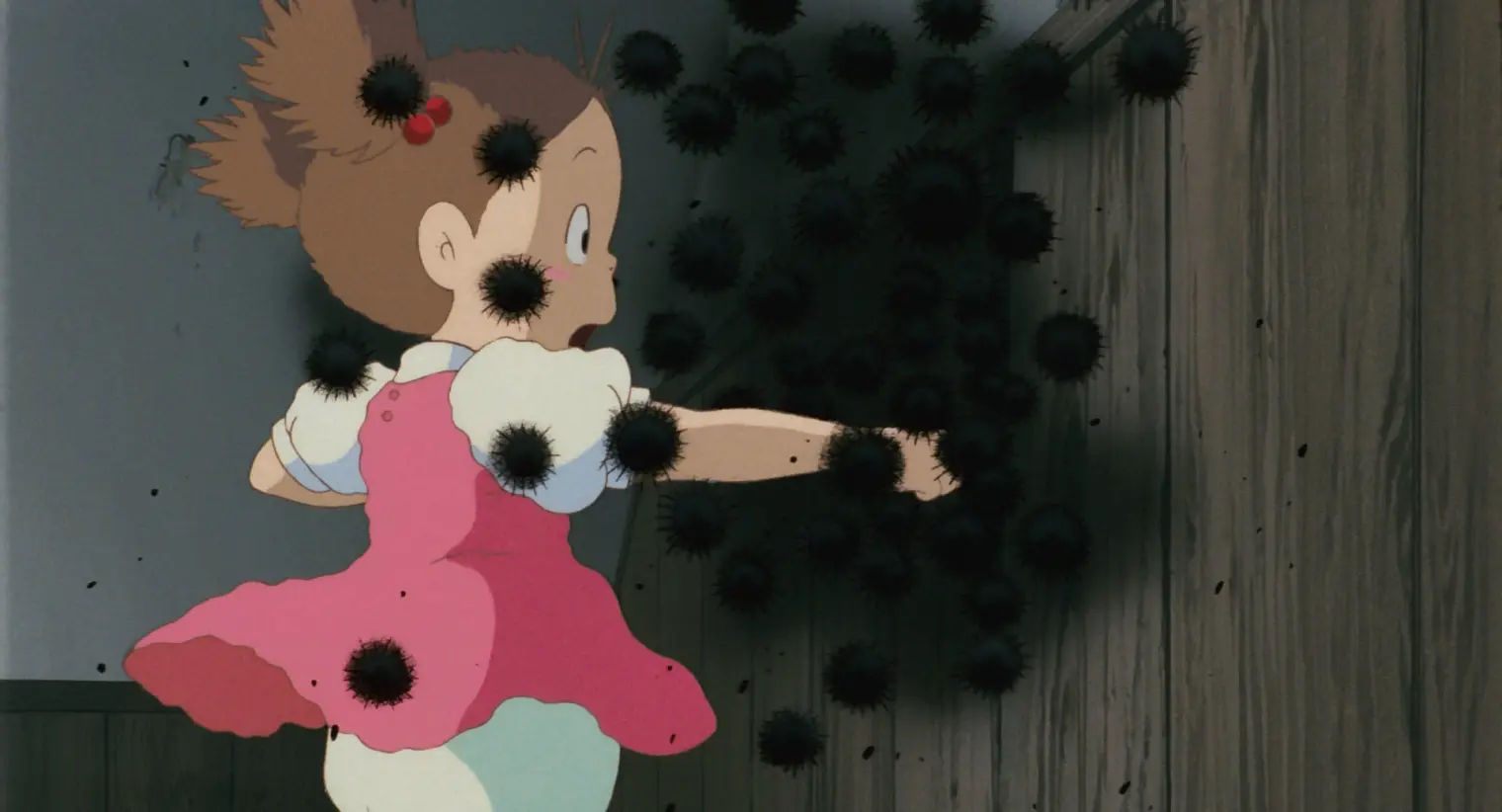

灰尘精灵,又叫煤煤虫、煤黑子,可能是吉卜力世界里最受欢迎的小配角。它们大小接近一颗高尔夫球,浑身漆黑,看上去毛茸茸的,有一对白色的大眼睛。它们首次出现,是在《龙猫》(1988年)中,对小孩来说,那多少是个有点吓人的场景:小月和小梅推开新家的后门,一群黑漆漆的东西哗啦啦散去。而后,小梅更是在阁楼和它们“正面交锋”——小手往开裂墙缝里一戳,躲藏在里面的灰尘精灵蜂拥而出,吓得小梅浑身一激灵。

后来,通过邻居奶奶的讲述,我们知道,那看着吓人的“一群黑”,实际是一种只有小孩子才能看见的小精灵,喜欢居住在常年无人的房屋里。房子有人居住打扫后,它们就会偷偷搬走。

灰尘精灵“返场”,是在吉卜力的另一代表作《千与千寻》(2001),作为锅炉爷爷的助手,负责锅炉房的运煤工作。相比《龙猫》里作为拉开全剧童话视角的“引子”,《千与千寻》中的灰尘精灵拥有了更鲜明的性格和形象。它们会在看到千寻帮被压扁的同伴搬煤炭后,拙劣地模仿企图偷懒,也会贴心地帮她收起鞋袜……这部片子还解决了另一个大家可能好奇的问题:灰尘精灵吃东西吗?答案是,会,它们吃一种形似星星、五颜六色的类膨化食品,像极了小时候路边买的廉价快乐小零食。

除了在以上两部吉卜力“重量级”影片中的出彩表演外,灰尘精灵还出现在另一部小短片《禅:古古与灰尘精灵》(2022年)中。这是《星球大战》的衍生剧《曼达洛人》发行三周年之际,吉卜力工作室与卢卡斯影业合作的小短片,以示两个工作室间的友谊。这里,吉卜力没有选择工作室logo中的龙猫形象,而是使用了灰尘精灵,可见这一角色的知名度和受欢迎程度。

在很多人看来,灰尘精灵非常集中体现了宫崎骏“万物有灵”的思想,一种日本非常传统、质朴的民间信仰。在NHK为宫崎骏拍摄的纪录片中,这位动画巨匠在抵达工作室后,会对着空无一人的房间说“早上好”。导演问他在跟谁说话,他说:“住在这里的人……不知道他们是谁,但他们住在这里。”

哪怕如灰尘一般渺小的存在,都是一个小精灵,只是我们看不见罢了。这就是宫崎骏的世界,也是他试图通过《龙猫》为大家留下的童年记忆与体验,那是我们还曾相信万物有灵的时候,对“灰尘是灰尘精灵到处乱跑留下的痕迹”会深信不疑。这大概就是很多人喜欢这个角色的原因,它们不仅外形可爱,更代表了一种童真,一种对世界的尘埃都充满好奇与关怀的纯粹之心。

十三年后,宫崎骏自己也说,再也创作不出《龙猫》那样的作品了,于是,自由飘扬的灰尘精灵也变成了运煤的“牛马”(开玩笑)。

树精灵

树精灵也是宫崎骏世界里一个很经典的小精灵形象,出自《幽灵公主》。这部作品被不少人视作宫崎骏的巅峰之作。

树精灵是森林里年龄较大的树木孕育出来的。和灰尘精灵一样,树精灵也并非这部动画片里的“重要角色”,但同样令人印象深刻。首先,可能来自它们看上去略显诡异的外形。和毛绒球一样的灰尘精灵不同,树精灵的外形更接近人,通体白色,有时会呈现半透明的状态。它们有土豆一样的大脑袋,形状也跟土豆类似,是不规则的、奇形怪状的圆,每个精灵都不太一样。大脑袋上,三个黑漆漆的“洞”,组成了眼睛和嘴巴。它们的脑袋会像上了发条一样向一侧旋转,然后快速弹回,发出“咔哒哒”的声音。相信每个看过动画片的人,都很难忘记它们成群结队自树冠冒出,一起转着脑袋迎接山神麒麟兽的场景,像是一场神秘盛大的远古仪式。

你第一眼不会觉得它们多可爱,反倒有点渗人。就像它们在动画中的首次出场,是蹲在受了重伤的村民身边,默不作声,然后默默转了下脑袋,那画面多少有点恐怖片的味道。而这种感受,很符合宫崎骏看待森林的态度。

据说,在创作幽灵公主期间,他曾多次进入密林采风,这个过程中,他有时会突然感到害怕。他相信森林里一定有什么东西,在你看不见的地方窥探着。那不是一种令人愉快的感受,会让你有些忌惮,变得对周遭的一切都更敏感,不光觉得有东西在看着你,甚至会时不时听见不可思议、不明所以的声响。

树精灵的形象,很好地描摹出了这种感觉。它们看不出明显的善恶。哪怕相信这些小家伙不会害人的男主角阿席达卡,在背着伤员经过森林的时候也在想,它们到底是在为自己带路,还是引他们进入走不出森林的迷宫?

在影片接近尾声的最高潮部分,麒麟兽的头颅被砍下,身体中喷涌出黑色的液体,沾染上这些液体的树木迅速死亡,随之而来的是大量的树精灵如雪片般飘落。相比起伫立在原地的树木快速枯萎,相信树精灵们纷纷坠落的场景,让每个观众更真切看见和感受到了森林的逝亡,进一步增加了画面的冲击力和紧张感。当画面对准纷纷逃窜人类时,当我们看不见森林的凋敝时,这些不断掉落的树精灵时刻提醒着每个人,此时此刻,这座庞大的原始森林正在失去它的生命。

这个故事的结尾,宫崎骏没有将镜头给到主角或是任何人类,而是对准了无人留意的森林一隅,在新生发的树芽间,一个孤单的树精走到湖边,转了一下它的小脑袋,带着希望但又无限落寞。

波妞的妹妹们

和前面两位“名角”相比,这里要介绍两位可能没那么出名的“小配角”,但同样是小小的身子、大大的数量。

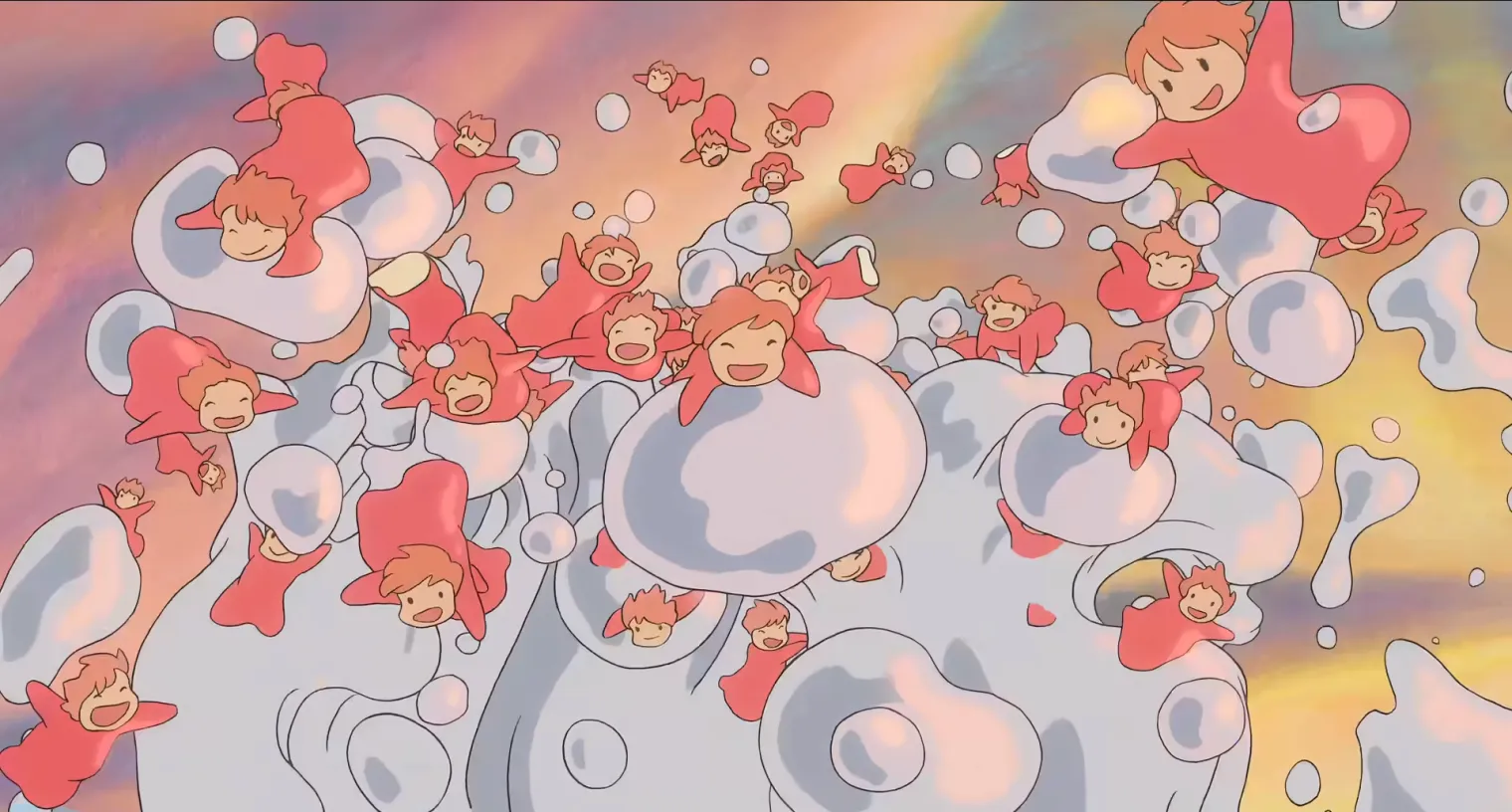

首先,《悬崖上的金鱼姬》(2008年),这部片子的影响力和讨论度似乎都没有那么大,但里面的“小精灵”角色,却有了更多的戏份。她们就是波妞的妹妹们(也可能也有弟弟?)。和灰尘精灵、树精灵的设定不太一样,虽然也是有小小的个头和大大的一群,但波妞的妹妹们不是人类世界事物幻化出的灵体,她们更像宫崎骏想象出来的新“物种”,是还没长大的波妞。

实际上,她们就像从鱼卵中孵化出的一大群鱼苗。

妹妹们是和波妞同时登场的。想要逃出去玩的波妞从潜水艇的窗户探出脑袋,身后跟着一大群和她外形相似,有着红色身子,长着人脸的“小鱼”。只不过,和波妞相比,她们体型更小,没有白色的肚皮。整个故事中,但妹妹们承担了很重要的作用,不管是咬破父亲的水泡救出姐姐波妞,变成大鱼送她去找宗介,还是后续给姐姐的各种助攻,这些“小金鱼”们虽然依旧不会说话,但小小的身体里也充满力量感。

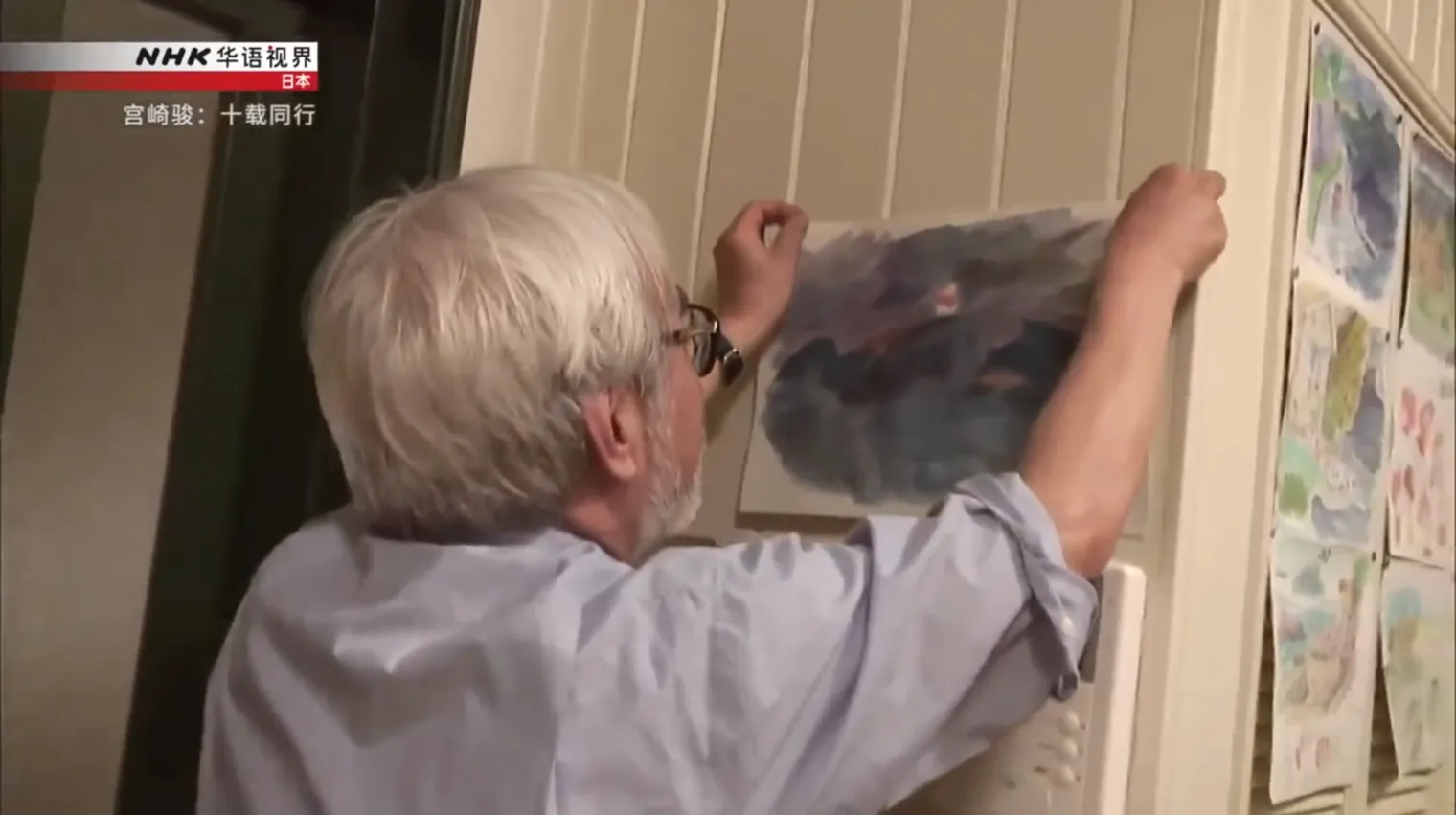

NHK为宫崎骏拍摄的纪录《宫崎骏·十载同行》中记录了他创作《悬崖上的金鱼姬》的过程。当中,老爷子画下波妞站在妹妹们变的巨鱼身上奔向岸边的画稿,被他视作是整部动画的精髓和本质。这幅画之前,他已经画了满墙的画稿了。

“小金鱼”们某种程度上似乎也代表着观众们的心情,不仅给波妞提供帮助,也会为波妞高兴——当姐姐冲上海岸找到宗介,并被小男孩认出来时,她们涌出海面,变回原形又洒下金色的雨点,为姐姐送上最盛大甚至有些神圣的祝贺。

哇啦哇啦

最后,宫崎骏最新的一部长篇动画《你想活出怎样的人生》。也是这部片子(也可能是又一部“封山之作”),让他继2003年之后,在2024年,第二次获得获得奥斯卡最佳动画长片奖。和上一部获奥斯卡奖的片子《千与千寻》不同,这部片子看起来似乎没有那么易懂,但相信看过的人没有不喜欢哇啦哇啦的。

它们是一种奇幻生物,在主角真人去到的异世界里,是逝去之人的灵魂,在“长大”之后可以升空转世。不过,老爷子并没有把“亡灵”设计成传统中的模样(这也不太符合他本人的充满想象力的人设),而是把它们设计成圆滚滚的白色球状,有短短的四肢,外形呈纯白色球形,眼睛就是两个点儿,呆萌可爱。转世前,它们会像气球一样膨胀,飘向天空。

哇啦哇啦在片中的戏份,有点类似《龙猫》中的灰尘精灵,并不太多却因为可爱的形象给人留下深刻的印象。不少人在解读《你想活出怎样的人生》时,将哇啦哇啦视作宫崎骏对新生命的美好期待,是希望的化身。它们身上,集合了生与死,既是从现实世界来到异世界的亡者(有认为是死于战争的无辜之人),又是孕育着新生,将回到现实世界重新转世。

关于这部片子的隐喻和讨论很多,宫崎骏的反战思想、人性,乃至人生,许多是深刻甚至有点沉重的,可哇啦哇啦依旧让人开心。新生命,不管在什么时候,总是令人鼓舞的吧。

在搜索这些小角色的资料时,我曾尝试找到宫崎骏创作它们时背后的想法和灵感源头,最后发现,资料很少。但是从他的创作方式和想法中,或许又能窥见一二。

他做动画的方法很特别,并不是先出完整的剧本,反而是先画原画。他的好友押井守、高畑勋在采访中都提到过,宫崎骏总是先有“好想画这样的场景啊”,然后在为之设计剧情。记录了他创作《悬崖上的金鱼姬》的纪录片证实了这点,“我想要一个波妞把头伸进瓶子的镜头”“以一大群水母开场应该很有趣”……他更多时候都在思考画面。

他通过原画(或者说,概念图)寻找最吸引人的画面,然后逐渐铺开剧情。他不担心故事“没逻辑”,没有剧本,反而给了他更大的创作自由,他说:“想要有逻辑的故事就要牺牲创造性……孩子们能看懂,他们不讲逻辑。”

所以,当你试图用一套创作逻辑去揣测他绘制那些小角色的意图时候,大概率行不通。因为,那背后不一定有严丝合缝的逻辑推演,可能就是想到了,然后画下来。

虽然小,但它们从来都不是敷衍的。

可以说,宫崎骏的世界,从来没有“小角色”,老爷子连一个切面包的分镜都要亲自上手,这是他的作品总是那么动人的原因。哪怕再不起眼的人或物,都要投入百分百的热情去完成,一旦你这么做了,哪怕是通过最小的角色,观众也能感受到真诚。