消费主义革命下中国的众生百态

在北京的路易威登 (Louis Vuitton) 专卖店,星期六的晚上8:57,一对年纪还算挺轻的男女推开门口站着的店员走进店堂。男的庆幸地对他的女伴说:“他们九点关门。”俩人径直来到摆放着手提包的展示墙。她穿着A字裙和高跟鞋,睁着无辜的大眼睛显得很娇嫩。他脚上简单的布鞋在政府官员之间很流行,以前都是乡下人穿的,现在穿这鞋显得很是亲民。

“你想要哪个?”

她嘴里轻轻地说着什么,也没正面回答,转而直接让店员取下了黄色、橙色和紫色版本的经典款阿尔玛 (Alma) 。“买东西就得买特别的,操,”他说话时用着中文里那个粗俗的脏字作断句,不过那字用不一样的语气也有不一样的含义。“别买得跟人都一样,操。”

最后她选了红色,和小学生规定要戴的少先队的红领巾是一个颜色。男的刷了12200人民币,将近2000美金。整个过程不到十分钟,不一会儿,俩人开着一辆武警牌照的奥迪 (Audi) 车走了。

古驰 (Gucci)在北京的专卖店总数是纽约的三倍,路易威登上海新店的建筑面积与香榭丽舍大街旗舰店不相上下。香奈儿 (Chanel) 曾推出过一个中国风系列,并于去年秋天在中国美术馆开过可可·香奈儿 (Coco Chanel) 的回顾展。同样,卡地亚 (Cartier) 在故宫博物院展过,迪奥 (Dior) 在北京最富盛名的现代艺术博物馆展过,而卡尔·拉格菲 (Karl Lagerfeld) 则在长城顶上开过芬迪 (Fendi) 品牌时装秀。在中国,城市人口平均可支配年收入为3000美元,但这个国家同时有着大约六百个亿万富翁和一百万个百万富翁——以美元计。据麦肯锡管理顾问公司 (McKinsey & Co.) 预测,到2015年,年收入15000到30000美元的中国中上层消费者将主导全国奢侈品购买力的近四分之一。我很爱吃的一家大蒸包店里的师傅最近告诉我,他妻子生日时他送了她一个赛琳 (Céline) 手袋——花费了他月收入的四分之一。如今奢侈品牌开始向从前被认为落后地区的城市进发,其中包括昆明和太原。贝恩策略顾问公司 (Bain & Co.) 称去年一年中国人在奢侈品牌上花费了大约430亿美元——大多花在了香港、澳门和其他一些国际购物中心。去那些地方消费当然一部分是为了省掉进口关税。(香港没有中国大陆高昂的进口税,大陆人会为了进入店门排上好几个小时的队,而这些奢侈品购物旅客带来的紧张状况曾多次引发香港本地人的抗议。)然而即使一个阿玛尼 (Armani) 提包在北京要比米兰贵40%,还是有人去买。当欧洲在衰落,美国在举步维艰,中国制造业在放缓,奢侈品消费这个产业却仍保持着增长态势。

这种消费主义很大程度上无异于任何其他国家的消费主义:人们想要穿好衣服,因为它让你觉得舒服,让你感受被宠爱的滋味,它还让你觉得骄傲,让你感受被保护的安全。但从另外一个角度,中国又是一个独一无二的商机。根据贝恩公司的数据,光是赠送给政府官员、情人和客户的礼品就占全部购买行为中的将近25%。因此钱包、挂件和手提包很畅销,送这些比送衣服容易。谁会不喜欢路易威登那个5400美元的红灯笼黄金挂件?还有真皮名片夹也同样非常受欢迎。

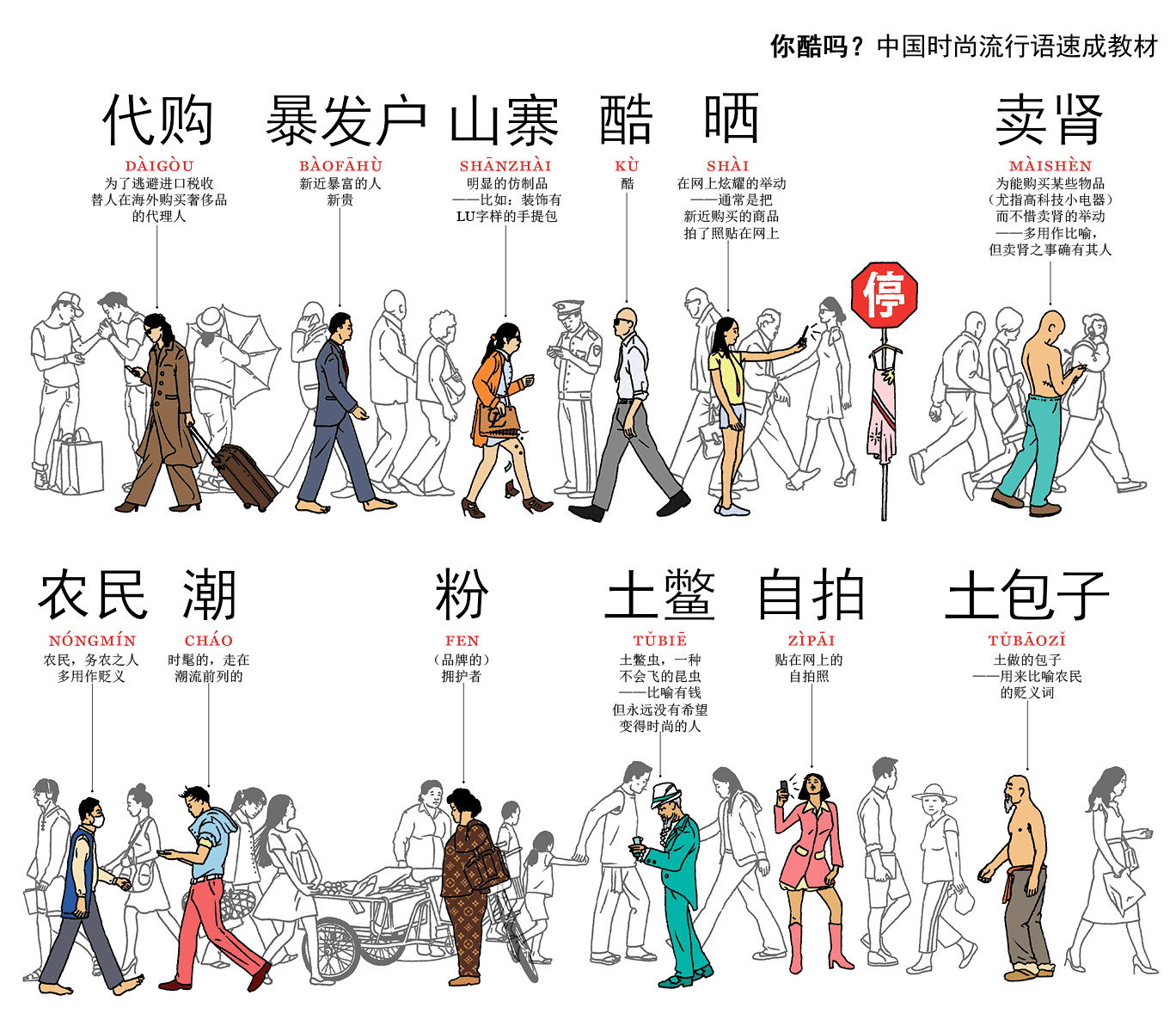

贝恩公司的数据还显示了另一个特点,就是在中国男人购买这些商品要比女人多。《洛杉矶时报》最近报道,在中国12亿美元的手提包销量中男用提包占了45%,相比之下美国只有7%。目前在经济和社会都处于大幅度变更之中的中国,高消费必然对客户,甚至朋友具有吸引力。在博客世界中,“晒”字很时髦,就是炫耀的意思。

炫耀得最多的是什么人呢?以下是2012年秋季中国消费主义革命的快照。

情妇的重要意义

在中国有几个女人以其品位导向和消费能力著称。一个是经常登上中国版《时尚》杂志封面的万宝宝,她爷爷领导的市场经济改革给七十年代末的中国农村带来了繁荣。她曾就学于萨拉劳伦斯 (Sarah Lawrence) 学院,现在设计着她自己品牌的首饰。另一个这样的女人是路易威登品牌大使,电影明星范冰冰,可不要跟古驰的品牌大使,演员李冰冰搞混了。还有一个,是不如前几个那么出名,但在时装界的影响力大得多的曹颖惠 (Veronica Chou) 。她的爷爷是当今世界上最大的针织供应商的创始人;她的父亲收购了汤米·希尔费格 (Tommy Hilfiger) 和迈克·科尔斯 (Michael Kors) 并致力将其打造成为了两个国际级的品牌;现在,她本人则是如今在中国大陆狂热地建造商铺的几位大亨之一。

我和曹颖惠约了喝咖啡,地点是北京外围一家五星级酒店里装潢得像山洞一般的大堂。她一身职业装扮,米色带细小狮纹的衬衫,裤装加浅口高跟鞋,两个硕大的钻石耳环。她统帅着艾康尼斯 (Iconix) 品牌家族的中国部分,这个品牌集团拥有十多个美国百货公司的台柱品牌,包括伦敦雾 (London Fog) 之类的老牌和 Rocawear 之类的新兴时尚。截止今年年底,她和她的中国零售合伙人一同引进的艾康尼斯旗下的商铺将达到700家。她随手翻着一本列出她经手的所有品牌的小册子,一切就好像一盘大富翁游戏一般轻而易举。不过就是注册许可证的程序而已。

“许多有钱的男人不知道怎么穿着才得体,”曹颖惠解释说。“所以他们就买显而易见的大牌。而他们的情妇们要时尚得多,她们某种程度上是设计师品牌的主导力量。”在中国做一个情妇不象在美国,仅仅是与一个已婚男人保持一段隐秘的关系罢了。中国式情妇的角色除了私密的一面还有社交性的一面——要求衣着得体、保持身材,并在可能的情况下协助她们的男人衣着得体、保持身材。起草购物清单往往就是她们的职责。

选购鞋子和女人的男人

北京新光天地咖世家咖啡店,一个生意人模样的男人正在找机会调情。新光天地是中国净利润最高的购物中心之一。他一边晃动着钻石镶边的百达翡丽 (Patek Philippe) 手表,一边责怪咖啡师吧他的拿铁冲淡了。他说他叫施俊(音),不到半个小时就向我示爱并开出了第一个(半契约式的)价码:“一个月4万块怎样?”(那是6270美金加上免租金的特殊公寓。)他说话带着浓重的四川口音,有点像中国版的南方拖腔。他发家于中国西部边疆的写字楼和住宅开发,在青海和西藏,属于中央政府“鼓励”汉人去安家落户的地方。施俊的妻子在意大利或是瑞士,他女儿在美国的一个高中读书,他知道得都不是很清楚。今天他除了到处逛逛,买些衣服,挑些女人之外没有什么别的事可做。

“我喜欢奢侈品,我爱消费,”他说。“我有钱,就得花掉它。”他穿着菲拉格慕 (Ferragamo) 的鞋子,阿玛尼 (Armani) 的马球衫,奇顿 (Kiton) 的裤子。钱包来自宝缇嘉 (Bottega Veneta) ,袜子来自普拉达 (Prada) ,内裤呢?他说我得陪他一起去温泉才能知道,不过他向我保证他的内裤至少值800块,也就是125美元。

我们动身去奇顿取他让改短了的牛仔裤,并顺便预约下次量西装尺寸,店员告诉他,“我们需要跟裁缝事先约好,你一定要到。这些意大利品牌是不能改时间的。”施俊热切地点了点头。最后他仍然需要一双新鞋来配他的新牛仔裤,所以我们坐上他的保时捷卡宴 (Porsche Cayenne) 山地运动车开往附近一英里外的购物中心。第一站:约翰罗布 (John Lobb) ,他试了几双行车鞋,每双11280元人民币。第二站:伯鲁提 (Berluti) ,他刷卡买下了一双7200元的蓝色麂皮包子鞋,相比上一家算是个大便宜了。“我们俩应该一起做个什么生意,”他说。“没准能发一笔,再生个小孩。”第三站:酒店大堂,与他一个在煤矿上的朋友一起喝茶。他向我保证这个朋友的净身价不止5亿。那人比施俊要老一辈,明显不喜欢施俊的新鞋,要么就是不喜欢那双鞋背后的派头。施俊激动地问他:“看我的新鞋怎么样?”他却转过身看其他地方了。

自负是必需的

三十岁的蒂芙妮·张嫁给了银泰集团的总裁,一个亿万身价的房地产开发商。我跟她约在北京第二高楼,银泰中心的地下层,一家英国茶店。这家店卖的安兹利骨瓷茶壶每把2380元,即370美金。张也来自四川,但她很久以前就没有口音了。她现在往返于巴黎和米兰的时装秀之间,正在考虑在欧洲买下一栋比较陈旧的豪宅。曾是电视演员的她忽闪着随时可以上镜的完美长睫毛,深色的漩涡状美瞳使她的虹膜显得硕大无比,令人难以专注。她带着巴黎世家 (Balenciaga) 的编织手袋,不是外面地铁台阶上卖的那种假货。尽管仿制品盛行中国,在流氓团伙经营的非法工厂里由童工的双手缝制而成,但是人们一旦有足够的财力都还是会去买真货。

“我们不讨论黑帮,”张的代言人说。“(买假货的)消费者是自欺欺人,太可怜了,”张说。“一个爱马仕的手袋,每一个细节在每一个角度下都是完美的。不管你怎么看,完全没有缺点。”

对于张来说,有能力购买特别的,货真价实的商品,是一个健康的社会的标志。“每个人都需要目标,人生在世的追求。除了爱情和对家人的照顾,每个人也就想改善改善自己生活的质量。还有什么呢?就连出租车司机也想要爱马仕的皮带和路易威登的钱包的。

“这不是自负的问题,这是你存在价值的问题,是你在这个社会里的价值。有时候人们会说中国人买东西是出于自负,我说自负是必需的。它证明了你的自我价值,你为它付出了辛苦的劳动,它是你自己挣来的。”

购物中心见闻录 小情侣

曹颖惠告诉我,埃德·哈迪 (Ed Hardy) 是她在中国发展最快的品牌之一,到今年年底就将在30个购物中心露面。这个品牌在中国要比美国贵四倍:一件镶水钻的 "love dies hard" (意为:爱情不死)的T恤卖1980元,即310美元。为了迎合中国口味,他们在开张特别活动中推出了一个展示龙、虎和其他各个生肖动物的T恤系列。(曹还指出像粉红、浅蓝之类柔和的色彩在这里也比较受欢迎。同时,可爱的设计也很有销路,这和日本的情况很相像。不少三十多岁的女性——还有一些男性——喜欢穿印有卡通人物的衣服。她说:“可爱比性感好卖。”)

23岁的董乐(音)是一个住宅开发商的儿子,和女朋友一起从河北开车来(北京)过周末。“我不工作,就待在家里,”他说。这是他们第一次逛埃德·哈迪。“这些运动裤真不错,”她说。明显她想要男朋友试穿一条一样的,他最后照做了。“好吧,我试试这裤子,”他说着从一张粉红色的牛皮长凳上站了起来。

过了一会儿,她张开双臂抱住了他的腰。半个小时里,他们俩一直对者镜子研究着,探讨着是否要各买一条相同颜色的运动裤。“你觉得我穿绿色的好看吗?”她问。“我喜欢灰色,”他说。“那样我跟你就配了。”他又试了一顶黑色的绣着老虎图案的卡车司机帽。“这个流行:老虎加钻石。”一个小时后,他刷了1100美元,俩人就回河北了。

势利当道

随着百万富翁新贵和白领一族开始穿戴起正牌设计师标志,对于想要保持时尚领先地位的人来说,标准在水涨船高。用其他方式低调地花大钱成为了创意型的潮流取向。“现在吸引人们更多的是那种生活方式,而不是牌子。以前他们想要别人知道他们买得起大牌,就买个带大牌子的东西,”一家预测咨询公司Stylesight的创意总监弗兰西斯·王这样说。“但现在他们想要别人知道:我有的是品味。”

今年七月,应对网上就官员佩戴闪亮名牌货的照片的批评,有一条新的法令出台,鼓励政府官员在穿着设计师品牌服饰上多加慎重。蒂芙妮·张认为这对总体品牌销量的影响不大,它影响的是哪种商品会卖得更好。

“人们开始回避任何过于显眼的选择,”生于美国的自由职业造型师杰弗里·赢说。“有钱人开始远离既定的身份标志。[有些品牌]实在有点缺少内涵。他们开始考虑历史传承和品质。 由此形成的是一种低调的消费,只有他们的社交圈内人能够认同,大街上的人群看不出来。”

各种其他的奢侈品牌都正好顺应了这个消费者意识的上升趋势。一个周五晚上的鸡尾酒会上,一家古驰店铺引进了两个外国鞋匠为客人修补和擦亮皮鞋,一个金色头发,一个棕色头发。其中的一个在翻译的帮助下向客人们解释着穿包子鞋时不穿袜子的潮流:“瞧,皮鞋的缝线都在外面,所以鞋子里面不会扎疼你的脚,脚都是很敏感的。”

“我们以前都穿塑料拖鞋,”一个叫吴瑞奇(音)的年轻男子一边抿着香槟一边说。“以前没有时尚,大家都穿一样的。现在的购物人群有两种:一种是时尚前沿派,另一种人买什么牌子都只买带标志的,一窝蜂。”

只逛不买的人们

九岁的罗丹(音)来自西安,在香奈儿和迪奥的广告牌前即兴地摆着姿势,她的父母在一旁拍着照片。“这牌子挺好看的,但我们不认识这些英文名儿,”她父亲说。她母亲则说,“太贵了,我们买不起。”

附近有一些店铺也有英文名——White Collar (意为:白领)、Elephant Prosper (意为:大象欣荣)——但显然这些不是进口品牌。“我一个朋友尝试过用中文名打出一个运动装系列品牌,”曹颖惠说。“百货公司非得要他改了。”《华尔街时报》最近调侃过某些比较可笑的(中国式)西方品牌名:比如 "b + ab" 以及它的标语 "gotta pick my precious love collection" (意为:我得精选我的爱), "Best Raiment of Jauntiness" (意为:轻松活泼的最佳服饰),还有一个名为海伦·凯勒(盲人女作家)的太阳镜系列。然而,事实上一些中国人仍然不喜欢买带有中国品牌名的服装,就是太不酷了。

理解女人为何成为情妇的女人

25岁的琪去香奈儿专卖店换一条裙子,结果又买了一副带缩写字母的耳钉。她邀我去一家正对着巨大的安普里奥·阿玛尼 (Emporio Armani) 店门的咖啡店聊天。她来自中国东北,几年前在北京开了家美甲沙龙,现在她一般把60-70%的收入花在设计师品牌的衣物和手袋上。

“我没有其他嗜好,”她说。“唯一的就是购物。”她穿着白色花边连衣裙和一条迪奥的字母标志钻石项链,几分钟以前另一个走出香奈儿店的女孩也带着同样的一条项链。“北京的女孩都买一样的奢侈品,”她说。“就算要花费几个月的薪水都无所谓。中国人都很盲从。有的人说恨有钱人,其实那是吃不到葡萄说葡萄酸。他们要有了钱也会这样买的。

“时尚毁了一些人,也救了另一些人。我一个朋友说购物中心里的那些商品激励他更努力地工作,它们给了他工作的目标。不然,生活还有什么意义呢?而很多女人为了一个包或一个表就愿意做不该做的事,愿意出卖自己。我就有个朋友,”她说,“她愿意做,不过不会为了一万块——要是十万块以上她会的。我不觉得这有什么特别不对的。赚钱有许多不同的方式嘛。”

她引用了中国资本改革的发起人邓小平的一句话:“不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫。你看这些白领女孩,她们有像样的工作,但她们也会为了钱上床。总有一个价码会让你愿意上床的。”她说到这里我意识到我们已经回到了那家我遇见四川开发商的咖啡店了。

接着她笑着说,“中国如果只有一半的人口,这些牌子全都得倒闭。”

本文刊登于2012年8月20日的《纽约》杂志。