这可能是扬州敲背最上头的一次

每座城市都有属于它的印记,西安的秦腔、重庆的火锅、苏州的评弹琵琶……

其中,有的深入人心,有的在岁月更迭中日渐式微。对于扬州,敲背就是这样的存在。

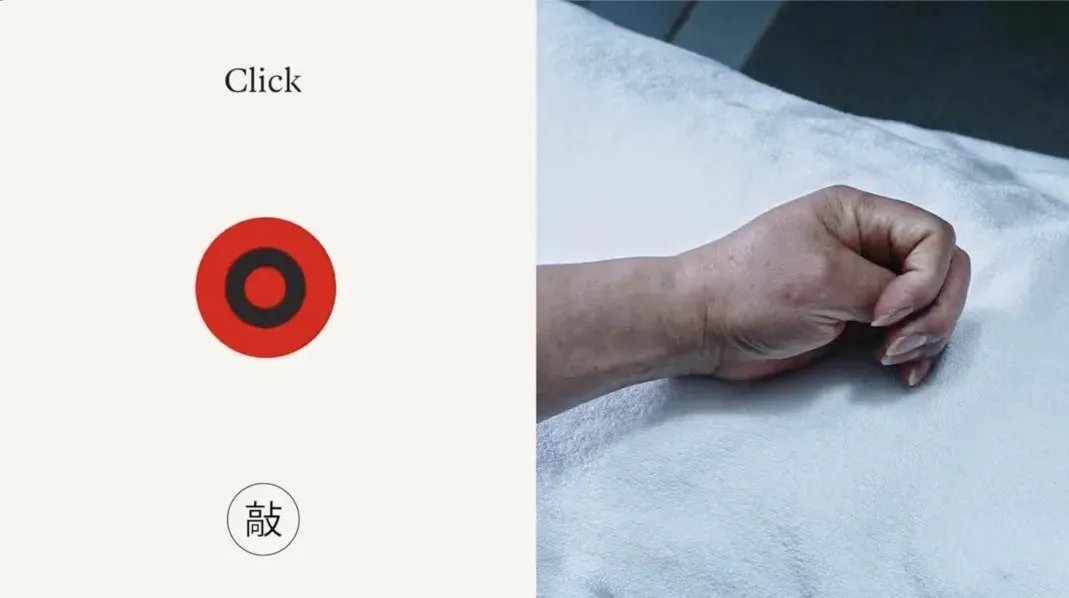

前些天,TBWA与扬州文旅联合释出一则短片《敲背》。他们以毛巾为载体、敲背声为鼓点,谱写了一组融入中国传统文化元素和风格的乐曲。

为什么想用敲背作为扬州的文化符号?敲背声如何与音乐联系起来?这次,我们和主创——陈沫(TBWA中国执行创意总监)、戎戎(TBWA中国创意总监)聊了聊,畅谈对扬州、传统文化以及对创意人的理解。

用“大创意”拍“小生活”

扬州,在中国众多旅游城市中并不算最耀眼的那一个。提起它,人们或许会想到扬州炒饭、瘦西湖,而“敲背”大概率不是首先蹦入脑海的选项。

“这正是我们选择敲背的原因。”陈沫说。淮扬菜和瘦西湖早已被赋予丰富的文化内涵,而同样作为扬州文化符号的沐浴敲背,却仍是一片未被充分发掘的“原生土壤”。

在大多数人的印象里,敲背只是一个服务项目,和泡澡、捏脚一样,带着烟火气,却难登大雅之堂。

“它很普及,但很少有人会想到它也能承载文化,这就是反差,也是机会。”陈沫解释道。她们并不想把它仅仅视作一种劳动或服务,而是希望为这门流传百年的手艺赋予新的艺术形式——“它真的很像音乐。”

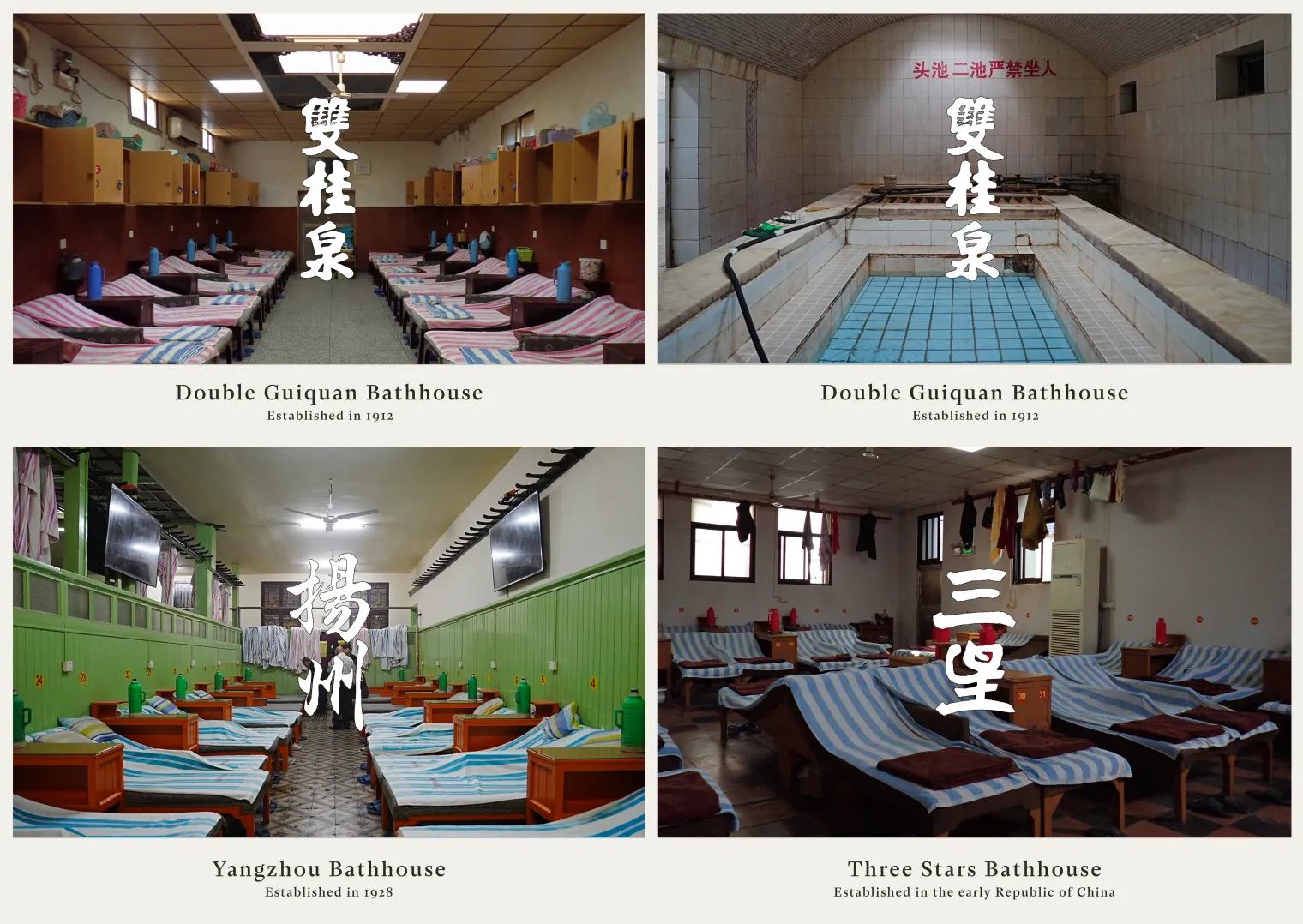

为了这次拍摄,整个团队专程前往扬州调研。在传承百年的老浴室里,顾客清一色是退休的老人,鲜有年轻人的身影。当地师傅坦言,愿意学习这门手艺的年轻人越来越少,许多人觉得它“不够体面”,或者“太过服务行业”。

尽管已被列入非遗,但敲背仍在慢慢没落。而这,正是团队决定做这个项目的初衷——为敲背赋予文化属性,让更多年轻人了解它,甚至愿意去传承和发扬它。

一首《敲背》,雅俗共赏

“《敲背》这个项目很特别。”陈沫说,“它不是客户下达brief,而是我们主动提案的创意。我们一直想做一个传统文化相关的项目,直到身为扬州人的戎戎提出‘敲背’这个切入点。”

从敲背到音乐,为什么要给两个听起来并不相关的事物,做这样的嫁接和转换?

“当你躺在那里、接受敲背服务时,这是第一人称的体验;但把它变成音乐后,你就会变成第三人称视角,可以像看一场演出那样客观地去欣赏它。从消费者变成欣赏者,这种视角转换赋予了它全新的艺术性。”陈沫解释道。

为了确保作品表达具有普适性,团队还特别邀请了国际音乐团队Black Cat White Cat Music参与创作。“他们对中国文化很有兴趣,更重要的是,他们懂得如何突出敲背的节奏感,而不是简单地创作一首‘中国风’曲子。”

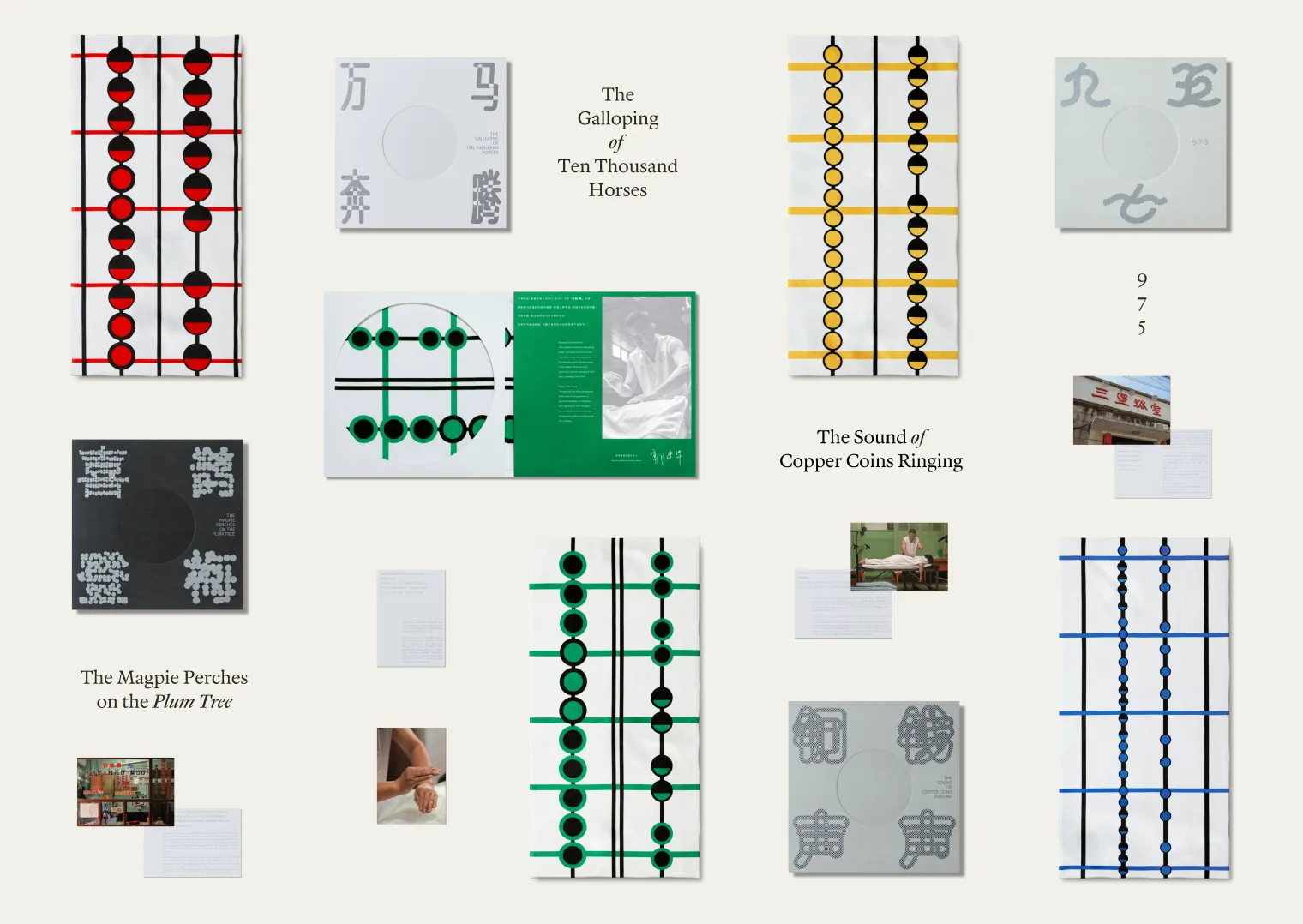

细细欣赏,每篇乐章都承载着一处扬州文化记忆——

《喜鹊登梅》,是扬州剪纸、漆器中常见的纹样,寓意喜上眉梢,因此乐曲调子欢快明亮,仿佛春日树梢、群鸟嬉戏;

《九七五》,取材于传统文化中的吉数象征,九为阳数之极、七为七日来复、五为五行之数,乐曲温润典雅的氛围,仿佛一场隆重仪式回响在时光深处;

《铜钱声声》,再现了明清扬州钞关的繁华场景,强调铜镲等金属敲击声,以“铜钱滚落、相互碰撞”的意象贯穿全曲;

《万马奔腾》,则源自扬州作为漕运枢纽、码头上马蹄声声的记忆,乐曲通过模拟骏马疾驰时的蹄声韵律,营造出欢快流动之感。

更妙的是,团队与毛巾品牌solobrate合作开发了“五线谱毛巾唱片”——将敲背节奏的五线谱印制在毛巾上,并嵌入NFC技术,只手机轻触即可听到敲背乐曲。

就这样,从“敲背”这个简单的动作为出发,生发出一整套campaign的内容。敲背的节奏被谱成曲子、毛巾化身可播放的“唱片”,每一个敲打的动作和物件,都从音乐视角进行了转写。除了创意本身令人惊喜,这更是一场传统文化的当代转译、一次雅俗共赏的艺术表达。

从敲背,到一座城市的文化记忆

这次拍摄取景地之一双桂泉浴室,已经有107岁高龄,是扬州现存最古老的浴室之一。

它静卧于历史悠久的仁丰里巷,斑驳的青砖外墙还残留着一丝民国风韵。按照服务的不同,浴池分为普通厅、桂花厅、紫竹厅等好几个不同档次。买好澡券,推开木门进入等候区,大池门口处一副石刻对联赫然在目:“涤旧垢以澡身,濯清泉而浴德。”

“在我眼中,沐浴这件事本身就是雅的。”说到这儿,戎戎提到《完美的日子》。这部由国际顶级团队打造的影片,通过一位厕所清洁工的日常,展现了日本人对生活美学的极致追求。

“他们很擅长去包装自己的文化,会用最大的导演、最好的设计师去拍摄他们的厕所,把它做成文化地标。我希望《敲背》也可以成为一个这样的开始。”

将视线拉远一些,会发现这个创意来得恰逢其时。根据QuestMobile调研,“国风民俗游”在2024年4月全网用户最关注的旅游概念中位列第一。古建筑、非遗、民俗景点所蕴含的独特文化内容,正受到全所未有的关注。

有意或无意地,《敲背》踩中了这个热点。我想,这是一种互相借力:文化自信所造就的文旅热潮,让陈沫和戎戎这样的创意人有了尽情挥洒想象力的土壤,而后者的成功又为民俗文化找到了新的源头活水。

因此,抛开影像和乐曲,《敲背》更像是一个契机。陈沫说,她们并不期待《敲背》能在一天复制千万的短视频瀑布流中形成爆点,而是允许它像米酒一样慢慢发酵。

或许,这正是传统文化在当代语境下最优雅的打开方式——不疾不徐,却自有其打动人心的力量。