陌生或熟悉,都不妨碍我们有自己的“街道故事”丨环球街角指南

当大部分人的工作和生活,是在屋檐下、房间里时,有些人则走在街头巷尾,或以想象力和双手创造“流动的美术馆”,又或者在对街道的温故知新中打开体验城市的新方式。

我们找到两位总在街上走来走去的人,@张大强的白日梦和@雾都过儿,一个把作品带到街头的艺术家,一个在做入境游创业过程中不断解锁“道路npc”的散步学爱好者。透过他们的经历与讲述,看见人与街道间可以产生的更多样的关系——我们不仅在街上徜徉、驻足、往来。更多的时候,就像街道最基础的功能一样,它串联起空间,让我们彼此相遇,产生新的交集和故事。

在街上漫步,不为抵达某处,反而让他们各自找到了自己的此刻的目的地。

别看照片里张大强在街头“遛”作品时总是显得很放松自在,实际上,刚开始走到街头的大半年里,他每次都很紧张,得提前做很多心理建设。

张大强,一位街头艺术创作者,不定期带着他们的作品,一枚巨大的月亮,一只收集秋天的箱子,一丛会呼吸的花,或拉或背或扛,在上海街头巷间穿行。没人关注,便自己散步、记录,如有好奇的人上前搭话,他便会放下作品供他们凑近观看、触摸、互动,向对方介绍自己的作品。有时三两句,投缘的话也能聊许久。

看似与上海街头如此熟稔的他,实则2023年才来到这座城市,如今仍住在郊区,和它保持着若即若离的关系。

到街上去并不是计划中的事。

两年前,张大强和女友兼创作伙伴梦梦将所有家当搬上他们的小车,离开创业生活五年多的福州,驱车9小时来到上海,在郊区落脚。他们想在这里,重新找到令自己舒服的创作状态。最初的时光有些迷茫,未来并不清晰,于是两人决定先试着做点东西。张大强说,那时觉得自己像一朵云,自由但又是“飘”着的。因此,一开始的设想是做一朵云,带到公园里拍些小短片。

不记得是谁先灵光一闪提出到街上去,张大强说,或许就是一种冥冥中的安排。自己明明不太外向,却也就决定要去试试。上街的头天晚上,他一晚没睡,“我很紧张,我很紧张,很紧张、很紧张”。即使已经过去一年半,谈起当时的心情,他还是连说了四个“紧张”。

首站选在安福路——两个初来乍到者彼时对上海街道仅有的印象。 张大强戴上云朵头套,找了个花坛边坐下,旁边是一块纸壳做的牌子 ,写着“要不要和我一起当一朵云”。

这朵云很快吸引了大量路人,这种回应给了两人最初的信心。张大强说,他们曾在福州做过一次类似的街头行为,但行人反应平平,“大家甚至有点不太敢跟你对视”。而在上海的街头,他们找到了那种被看见的感觉,人们积极的反馈极大激发了两人沉寂的表达欲和感知力。

“上海是一个很包容、多元、开放的城市。我在路上遇到的不管是老人还是年轻人,大家都很真诚、善良和温柔。”在街头,张大强和梦梦始终秉持着“不打扰”的态度,一个带着(或“戴着”)作品行走,一个记录,从起点到终点,从下午走到路灯亮起。每次都有不少人主动上前攀谈、互动,男男女女、老老少少。对张大强来说,上海街头的温度重构了他,许多过去未得机会表达的想法和创意都在心底复活了,源源不断流泻进“梧桐区”的街巷,《浪费时间》便是其中之一。

这是张大强2022年策划的一个展览主题,他将之转化成一个巨大的软布包时钟。他背着这个时钟在街上行走,每隔30分钟就会邀请路人或他自己手动拨动一下指针。“没想到大家很喜欢这个概念”,张大强说,“我们做的东西过去可能被人觉得没意义、不靠谱,但在上海的街头,我忽然意识到这些坚持是有意义的,那一刻我们开始有巨大的创作热情,想把很多过去的想法、经历都在上海呈现出来,那个过程是很爽的,”

在张大强眼里,街头像一个人流量巨大的移动美术馆。当作品流动起来,你能实时看见不同的人与它的互动、对它的感受,“不是人们走进美术馆,而是美术馆走近他们”。上海开放、活跃的街道氛围,无疑成了他实践这一理念的最佳场域。也就是从《浪费时间》开始,张大强觉得到街头去展示作品这件事是可持续的。

除了往日“积压”的灵感,上海的街道也在为他们提供创作素材,《收秋》便是当中最典型的一个。来上海的第一个秋天,两人在新华路散步,边走边捡拾地上“比脸还大”的梧桐落叶。而后张大强发现街边放着两个巨大的黑色塑料袋,里面装满了落叶,等着被环卫工人收走。那一刻他忽然反应过来为何路上的落叶那么少,同时又觉得有些可惜。于是,和梦梦一商量,两人做了一个透明的“垃圾桶”,并在上面挖了个类似邮筒投递口的长方形开口,写上“收秋”两个字,便拖到街头开始收集落叶。

张大强说,这是他们最受欢迎的作品之一,不仅收到了许多路人投寄的“秋意”,也在网上获得了很多关注。

每完成一次街头行为,张大强都会认真将此行遇到的人和事以文字形式记录下来,配合作品照片发到小红书上。因为要细细回忆、斟词酌句,一篇看似不长的笔记,写完往往都凌晨两三点了。

翻看他的笔记会发觉,那些街上的人、事与物,共同组成了这些作品,甚至有些人是这个作品得以完成的重要环节。

《我在上海搬月亮》是张大强和梦梦在上海的第一个中秋节创作的作品。那时他们刚到上海两个多月,辗转不同交通工具,一路将那个巨大的月亮从郊区的居所运到了武康路,抵达时天已经黑了。于是,他们便想找个地方把月亮寄存起来,以便第二天继续搬,“之前做云朵时认识了一些上海的朋友也加了一些社群,于是我们便尝试在群里询问,附近是否有人能帮忙寄存一下月亮”。没想到真的有人回应了。附近一个小展厅“城市交集”的负责人联系了他们。于是,月亮有了它当晚的落脚点。

2025年,城市交际展厅闭幕,张大强在他们的微信下留言道:记得23年的那个中秋前夕,城市交集温暖的收留了“月亮”一晚,现在回想起来,依然觉得无比幸运。如果没有那个晚上,或许就没有后面月亮的故事……

或许这就是街头的美妙,那么随机,又总有仿佛注定一样的相遇在发生。

如果说上海的街道之于张大强和梦梦,是撞进一个全新的世界,那重庆之于雾都过儿,便是于熟悉中不断发掘新鲜感。

面对故乡和久居的城市,我们时常会逐渐生长出一种感知的惰性——只因身在其中,对每日所见所闻都觉得寻常。只有在拉开一段距离后,才会后知后觉当中的与众不同。重庆之于过儿,便是这样。他说自己是一个“长期不在重庆的重庆人”,自从2012年上大学离开后,除了短暂的在假期时返回家乡外,便没再长时间居住在这里。

正是这种距离感,让他更真切感受到山城的独特性。

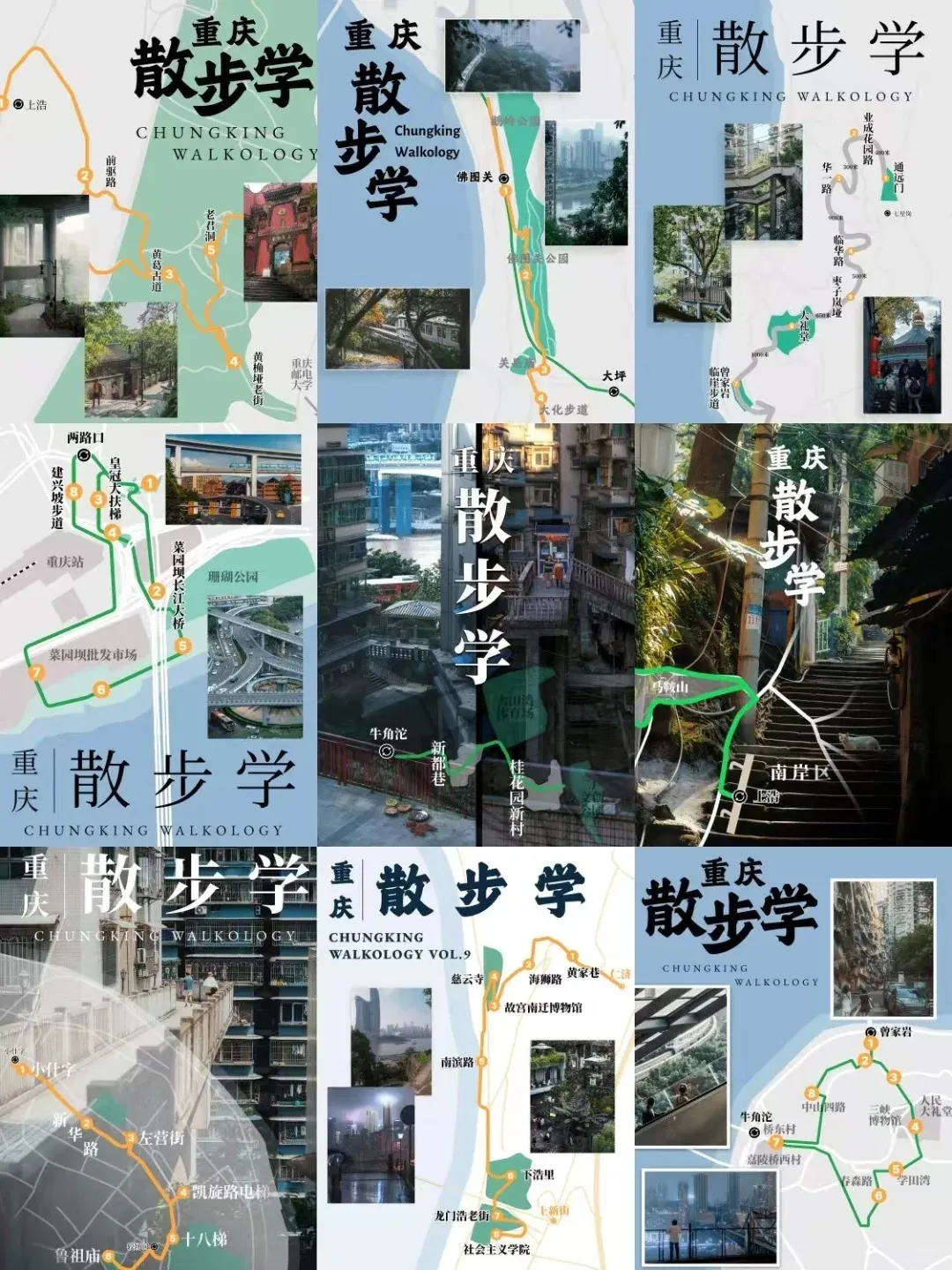

于是乎,一旦有时间回来,便带着相机满城走,特别是老城区的大街小巷,从网红景点到无人问津的城市缝隙,“这些年对于重庆老城的探索,对于我自己是‘找回’家乡的过程,也逐渐串联起来好几条最具代表性的路线”。受黄宇轩《香港散步学》一书的启发,他把这些线路连同自己的摄影作品一起整理成了“重庆散步学”,在小红书上与大众分享。

在这些更日常的城市片段中,重庆“8D城市”的标签脱离了魔幻的想象,落进真实的生活里。

有了爱好打底,2024年,过儿开始自己的入境游创业,简单来说就是给外国人当导游,带他们深入中国城市的街巷,感受更真实的本地生活。

如果说许多城市都有自己固定的景点,那重庆本身,就是一个巨大的“景区”。当然,解放碑、洪崖洞、人民大礼堂、李子坝……这些可能都是你到访重庆时会出现在攻略清单上的打卡地,但或许抵达时走过的梯坎、桥梁,才是体验这座“盗梦空间”的最佳方式。因此,当过儿带着他的客人前往魁星楼这样的网红点时,站在楼顶拍照、俯瞰广场下的街道只是一个开始。

他们会一起走到魁星楼下的街道外(也就是从11楼下到8楼),从另一个视角反观这栋奇特的建筑。届时你会发现,楼顶广场下实际由一座巨大的停车楼、一间话剧院和一栋医院组成。其中,夹在中间的话剧院,就像一座桥一样“挂”在中间,且它内部只有8、9、10三层楼。而后,他们会步行到近旁的天桥上,感受附近居民如何通过天桥穿过临街的楼,回到自己并不在街边的家。一趟走下来,透过魁星楼,你基本能对重庆建筑的特色有具体又切身的感受。

虽然今天的魁星楼乘着互联网的浪已经火到国外,但对过儿来说,这个地方更是童年时自己常去的奶奶家,“小时候我就是从街上走到12楼,然后坐电梯去11楼回家的”。只是今天故地重游时,需要储备更多的知识,历史的、建筑的、冷的热的……曾经习以为常的城门、桥梁、楼梯,广场上的阿姨、窗外的防盗网,甚至污水处理塔,都可能成为客人眼中的“稀奇”。所有这一切和儿时的记忆叠加在一起时,便会产生许多新旧碰撞的奇妙化学反应。

实际上,城市散步这一爱好,是过儿离开重庆之后才培养起来的。最初是为了拍照,在扫街的过程中,逐渐开始观察和记录城市。他将这一过程,比作“在自己的城市旅游”,在和其他城市的对比中,在愈发敏锐的感知力中,那些走过的桥和路,爬过的楼梯和坡道,当中生活过以及正在生活的人,都愈发独特鲜活起来。

现在到老城区散步,遇到住在那里的老人,他偶尔会停下来看一小会儿,“那么多的台阶,旁人看着会觉得对他们来说很难,但他们好像很习惯了,动作很慢地一步一步,也就慢慢走上去了。”这就是重庆,人们要在山与江之间造城,在那个人力尚不足以平山填海的时代,便要学着如何顺势而为,如何适应环境并与之相处,然后就有了这座复杂的垂直城市。

在重庆街头漫步时,过儿时常会想象这里还没有城市时的模样。“重庆的渝中半岛,在没有城市的时候,就好像一块大石头伸入江中,古人先来这里修建了一些小房子,然后有了稍高些的楼。后来,人们在山上把一些地方铲平,在有高差的地方架高架桥,建高楼,一层层往上……”这些想象像电影快放画面一样一遍遍在他脑中闪过,特别当你身处江边,也就是这座城市的低处时,山城的特性以更清晰的面貌呈现在眼前,思绪就更容易顺着山势,飞到远处去。

这些感受,或许常年生活其间的人反而不会有。

就好似现在很常带客人走的临华路一带,对当年日日上下学经过此处的他来说,也不过是再寻常不过的一截必经之路,而今却成了他最喜欢的城中一隅,也是他设计的第一条散步学路线。

这里的“街”,更多是桥和梯,层层叠叠,曲折交错,当中没有什么特别的打卡点或网红小店,但徘徊甚至迷失其中,已是一种最奇妙的体验。因为常常带客人过去,加上培训新导游,他已经俨然成了一些居民眼中“熟悉的陌生人”。而他也风趣地将这里的居民形容为npc,时不时就可以“解锁”一些。

几乎每天都在固定的天桥上剪废弃铜线的老奶奶,愿意聊天,但拒绝拍照。因为太常遇到,过儿有时带团来甚至会刻意避开她那座天桥,“不想她觉得我天天带老外过来闲逛(笑)”。还有一个卖粮食酒的小店,此前他并未太关注,但被中式酒坛子吸引的老外们总爱去喝一杯,于是也慢慢熟络起来。常年在路口一方小桌上练毛笔字的大爷,也是过儿的外国客人们喜欢围观的“景点”之一。他说,大爷的字写得挺不错的……在这条路上反复往来的过程中,越来越多生活的细节浮现出来,意料之中的,意料之外的,不断丰沛着此处的空间和时间。

虽然因着摄影开始喜欢散步,但现在的过儿反而对“出片”没有那么多执着了。“如果把注意力都放在出片上,反而会忽略很多对这个地方的感知。大家可以少带一点目的性,就是随意逛。最后每个人都能讲出不一样的故事。”

街道会塑造人吗?

我们时时流连的地方,日复一日往来的道路,不小心岔出去的隐秘小径,在街上擦肩而过不再相遇的人与事……通过@雾都过儿和@张大强的白日梦的讲述,我们与街道间疏离又亲密的关系浮现在眼前。它是我们日常里不太分心留意的城市基础设施,却又是我们生活里能遭遇最多意料之外的舞台,能启发灵感,打开感官。它是通往风景的方式,也会成为风景本身。

身处街道时,我们是它的使用者,也潜移默化被它塑造、重构。不必一定成为“职业街道人”,想想看,今天许多大城市里人们对“街区感”的向往中,都潜藏着童年在街巷里玩耍的残影吧。

所以,去逛逛街,细细看、认真听,一些不知不觉的改变,可能就会发生。