撕拉片的发明是因为一次度假?|YOU KNOW WHAT

纸片茅台,单张售价近400元,都说极度稀缺,拍一张少一张,但又感觉网上邻居们,人人都能拍到,嘶拉一声便能获得人生照片的“撕拉片”究竟是什么?

撕拉片(Peel-Apart Film),其实是一种即时成像胶片技术。作为长辈级别的即时成像胶片,它主要用于上世纪50至90年代生产的一次成像相机中。它的名字很直接地说明了它的使用方式:在拍摄后,无需冲洗,摄影师只需要手动将相纸和底片“撕拉”分离,就能显现出图像。

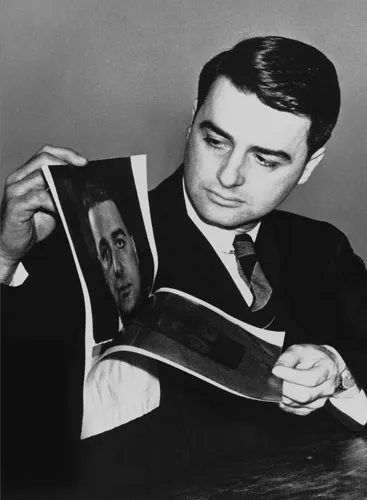

撕拉片的发明与宝丽来创始人——埃德温·赫伯特·兰德 (Edwin H. Land)跟家人的一次度假有关。1943年,兰德和他的女儿詹妮弗在户外拍摄度假照片时,女儿问他:“为什么我不能直接看到拍摄的照片?”。女儿的提问和自身对技术的着迷push兰德开始探索新的成像技术。在被提问后的三年,兰德坐在一台特殊的8x10相机前,给自己拍了一张照片,胶片被取出来,50秒后,兰德撕开了这张自拍照,向世界展示了第一张撕拉片,并由此开启了一次成像摄影时代,让人们不用再经历暗房繁琐的冲洗过程和长时间的等待便能获得一张照片。

相纸的类型主要有:胶卷式、盒式、单页片式。1948年11月,宝丽来以89.75美元的价格推出了Model 95相机,以及第一种宝丽来的撕拉片——宝丽来Type 40。在20世纪40年代到60年代,大约20年的时间里,利用宝丽来的胶卷式撕拉片拍摄是唯一一种可以获得即时照片的方法。现在我们在某书上搜到的明星同款大都是盒式相纸成像的照片。核心生产商宝利来和富士,分别于2008年、2016年停止生产撕拉片相纸,它因此也被贴上了“拍一张少一张”的标签。

由于撕拉片成像色彩浓郁,显画快速又稳定细腻,因此早期主要用于一些需快速获取影像的场景,比如,摄影师及电影拍摄现场的定妆及测光,医疗或科研中快速记录数据或实验状态,犯罪现场取证、刑侦照片、交通事故拍照等。

此外,还因为撕拉片的化学特性,允许手工转印、创作破损等具有独特质感的图像效果。在艺术创作和实验摄影中也常被运用。

安迪·沃霍尔使用宝丽来的Big Shot拍摄各界名人,再把它处理成布上的丙烯和丝网油墨,在不同的媒介当中重复出现。

以拍摄自家的威玛犬而闻名的威廉·魏格曼,使用超大撕拉片拍摄狗狗的时尚造型和角色扮演照。

国内的一些独立摄影师、艺术家、明星在近几年频频使用撕拉片进行拍摄创作,这也成为其推进了大众视野的原因之一。

从傻瓜胶片机到CCD再到撕拉片,复古摄影的风一阵又一阵,这次你被吹动了吗?