今年的普利兹克建筑奖,颁给了一位城市记忆画师

普利兹克建筑奖可以说是建筑学领域的最高奖项,每年约有五百多名从事建筑设计工作的建筑师被提名,经过一二轮的筛选后,最终剩下20来人,再由评审团的几位评委一人一票,选出获奖者。不过很有趣的是,由于这个奖项可以自己提名自己,所以不乏设计师毛遂自荐又落选后,会给自己的职业生涯标榜上:提名普利兹克建筑奖。小小一个趣闻,倒也体现出这个奖项的含金量之高。

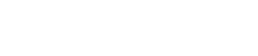

在历届的的38人中,美国、日本以及英国的建筑师们已经占据了半壁江山,其他获奖者也多来自欧洲,中国建筑师王澍曾于2012年获得过一次该奖项。

2023年的普利兹克建筑奖,被颁给了城市建筑师、城市规划师和活动家戴卫·艾伦·奇普菲尔德爵士。

奇普菲尔德的建筑生涯已经有40个年头了,其作品涵盖了市政、文化、学术建筑领域,还包括各类住宅和城市总体规划等。如果非要用一个词来概括这些年他在建筑届做的努力,我想“可持续”这个词最为贴切。这种可持续不仅是环境保护上的可持续,更是一种对传统文化与建筑在地性特征的保护,可以说是文化与精神的可持续。

诚如评审对他的获奖祝辞中提到:“在公共领域,他致力于呈现和定义低调但充满变革的市政面貌,一切都在向当代社会传递出最切题的讯息。……这种能力是可持续性的一个重要维度:可持续性即相关性,它不仅消除了多余的东西,而且是创建物质和文化上都可持久的建筑的第一步。”

不过近年来,建筑界似乎的确有“去伪存真”的趋势,很多建筑师都试图放弃潮流、浮华,转而追求建筑最实用与本质的那一面,反消费主义以及反主流文化的诉求呼之欲出。奇普菲尔德就是这一观念的践行者,他的作品总是试图去考虑建筑对环境和历史的永久性影响,力求在接纳现有的一切的基础上,在与时间和地点的对话中进行设计和介入,并采用和更新每个地点的当地建筑语言。

就拿詹姆斯·西蒙美术馆的改造来说,奇普菲尔德表示自己改造的核心目标,是由它作为城市中心公共建筑的责任来界定的。

因此在奇普菲尔德爵士的手下,这个美术馆既是一座建筑,也是一处公共场所。美术馆位于Kupfergraben运河沿线的一个狭长岛屿上,通过作为博物馆岛入口的宫殿桥与河岸连接,重新组织了城市关系,提高了博物馆的可达性。而在博物馆的外部设计语言中,现有的元素被保留,透过宏大却低调的柱廊,光线得以蔓延至馆内,同时人们也可驻足欣赏河岸对面的景色。

不知为何,这个做法让我想起安藤忠雄的「住吉的长屋」,也许老旧的建筑自有其魅力,只需要给他们“光”。

另一个类似的项目,是奇普菲尔德对特纳当代美术馆的改造。在翻新过程中,他不是着急地用新建筑取代旧建筑,而是着眼于如何挽救原有的设计和结构。

这一点也同样表现在了对旧行政官邸大楼的修复中。在该项目中,他坚持建筑和工艺水乳交融的理念,让传统工匠复原了原始的壁画、水磨石和粉彩地面以及石膏装饰等,将历史神秘的面纱揭开,供后世欣赏。如今,可以从建筑上方和内部欣赏到景色,露台、展览活动空间、礼堂等,其市政功能似乎又重新被定义了,更由于服务社会这层公共价值而显得更加立体。

诚如奇普菲尔德所言:“城市是历史的记载,而建筑通过岁月的洗礼也会变成历史记录。因此‘只保护最好的建筑’的观念是不够的,对那些能够反映城市演变丰富性的特点和特质,还需要考虑对它们进行保护。”

今天的建筑到底是为了炫技而变成格外张扬的存在,还是以造福他人为终极目标再去考虑其美学价值?这个问题也许每个人心中都有不同的答案。不过奇普菲尔德的获奖,让我想起2022年获奖的非洲建筑师——迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷(Diébédo Francis Kéré)。作为同样志在保护在地文化与社区环境的建筑师,他对此又有何见解?

凯雷获奖时,评审团这样说道:

“在资源极度匮乏的情况下,建筑扮演着怎样的角色?……是否应满怀雄心以激发变革?而这样的雄心又是否会让建筑脱离实际,而沦为一厢情愿的产物?弗朗西斯·凯雷以其全部作品向世人昭示:根植于当地的材料,能够创造无限的力量。他的建筑,为社区而建,与社区共存,直观反映出社区的方方面面——从建造、取材、规划到社区的特质都已融入建筑。建筑与其立足的一方土地密不可分,亦与置身其中的使用者息息相关。它们的存在毫无矫饰,却散发出潜移默化的影响。他深知,建筑关乎的是目标而非实物,是过程而非产品。”

翻看了一些资料后发现,凯雷算是近年来比较受西方媒体追捧的建筑师,他以“通过建筑的过程赋予社区权力和改造社区”而闻名。所以与其说是由于其肤色带来了关注度,不如说是因为在非洲这块土地,一砖一瓦,都承载了更大的价值和意义。

例如让凯雷获得阿迦汗建筑奖的甘多小学,就是基于凯雷德童年时痛苦不堪的记忆建造。

他认为,对于在布基纳法索的人来说,好的建筑莫过于一间教室。因此设计着眼点在:“要创造气候条件来提供基本的舒适感,实现真正意义的授课和学习,体会教学的乐趣。”

凯雷生于布基纳法索,一个估计大部分人都没听过的非洲国家。完成在柏林的学习后,他选择追本溯源,将欧洲的建筑塑造和设计中的精髓,与家乡的传统、本地需求和习俗等结合在一起,试图助力当地文化和社会的发展。

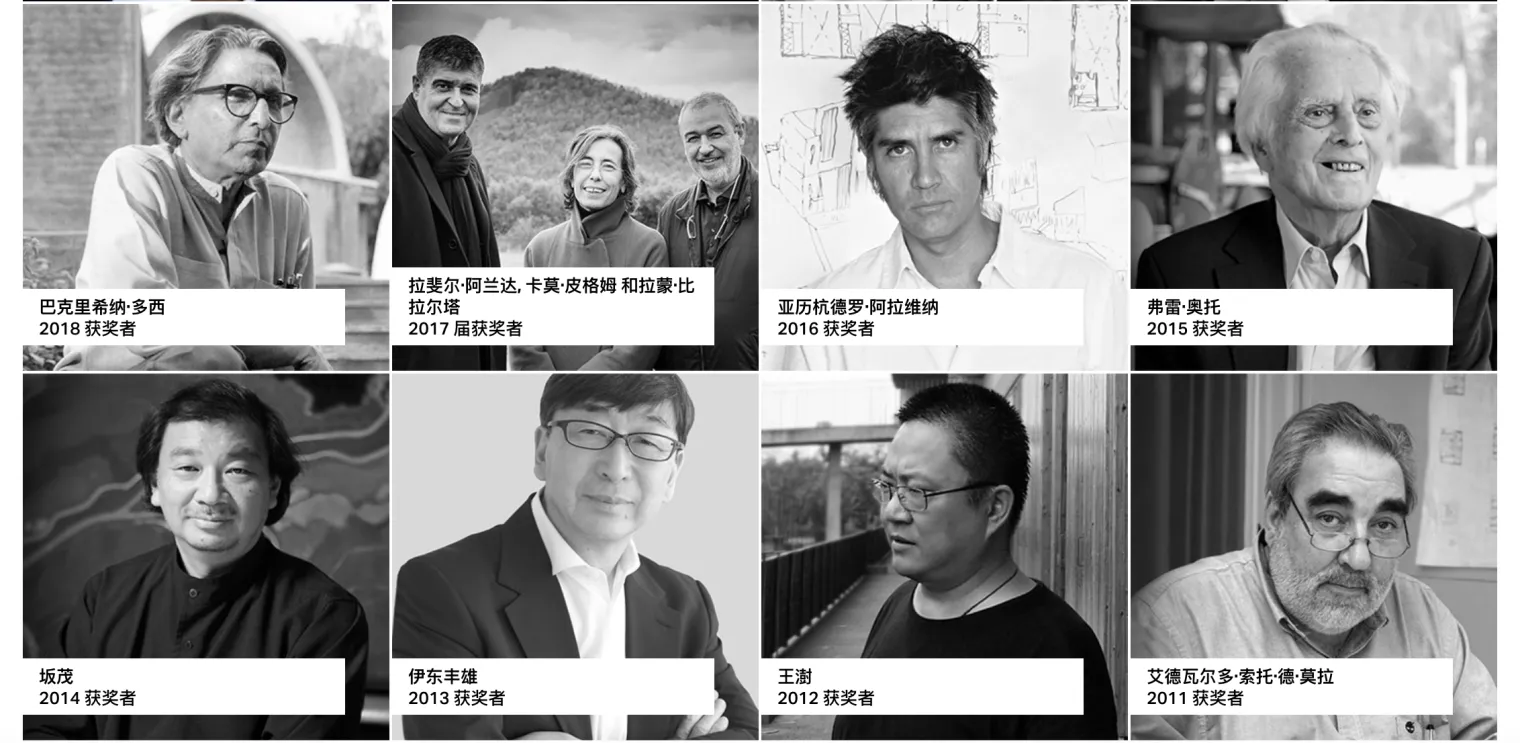

例如2017年,凯雷被邀请设计伦敦蛇形画廊,他用一种特别而有效的方式模仿树木和树冠,试图让人们回忆起“树”这个原始建筑中的基本符号。之所以这样做,是因为当地居民很喜欢围坐在树阴下乘凉与互动。凯雷表示:“人们总喜欢聚到树荫下,谈情说爱,议论生活。我希望这个设计能起到同样的作用:一个简单的开放式庇荫所,却能创造出自由和社区的感觉。”

在凯雷德的文化中,蓝色是一种重要的颜色,因此木质外墙通体以蓝色装饰。一个中央钢结构支撑出形状类似树冠的巨大木质顶篷,在为居民遮挡降雨、隔绝暑气的同时,又可以让空气自由流通。下雨时,雨水顺着顶篷汇聚后落下,还能形成壮丽的瀑布。而这种象征性的雨水收集是为了向人们说明,水是可持续生活的重要因素。

凯雷表示:“我希望人们白天时,可以和朋友或家人来这里喝咖啡、放松身心。当有重大事件或特殊表演时,展馆可以瞬间化身为一个戏剧舞台。如果突然下起了雨,人们可以聚集在展馆里躲避。”

最最重要的是,雨水经过地面的排水系统处理后,将被用以灌溉附近的花园,据说它在极端的天气中可以收集9000公升水,可以说该建筑是一个融合了民俗与可持续发展的试验性建筑。

总的来说,凯雷的设计核心都是以高度尊重地方和传统为前提。在他的建筑中,人们看到了先有“人”,后有设计这个概念。个体之间休戚与共,当我们默认品质生活只属于某部分群体的时候,是否自己也参与了助力社会去“卷”的思潮。正如凯雷表示,“每个人都值得拥有品质生活,气候环境、民主议题、资源匮乏与每个人都息息相关。”

我想不管是奇普菲尔德还是凯雷,他们的努力或许都是令人欣慰的,希望在未来的某一天,建筑对每个人来说,都像是被放大了的家具,人们在同一个公共空间内,感受到的是价值、舒适以及对这个城市经久不息的歌颂。

延伸阅读:让隈研吾陪跑的男人,究竟什么来头?