这事儿你很忌讳,但我想跟你聊聊

今天换个讲故事的方法,先给大家看看今天的主角视频。↓

可能你会有点懵(就像我第一次看一样),不过如果你熟悉英语俚语,大概知道这支片子在说什么。

“go belly up(肚皮朝上),kick the bucket(踢到水桶),meet your maker(见到你的创造者),pushing up daisies(推出雏菊)……”这里面唱的,都是英语俚语中对“死亡”的不同说法。

与之类似,我们也常用“走了”、“离开”、“驾鹤西去”等词汇,来代替那个不想直接说出口的词,甚至因为读音相近,我们会对数字“4”有所忌讳。

看来,尽管文化背景不同,但对大部分人来说,死亡始终不是一个能够轻松谈论的话题。

不过,英国慈善机构Marie Curie却希望更多人能直面这个问题,因为根据他们最近的一项调查显示,20%受访者表示他们并不清楚已故的亲人是否喜欢他们为他或她安排的葬礼,甚至家人间会因为这件事产生争执和分歧。

Marie Curie的调查还显示,尽管超过八成的受访者表示能够接受谈论死亡这件事,但实际上只有三成左右真正将这种意愿付诸行动。

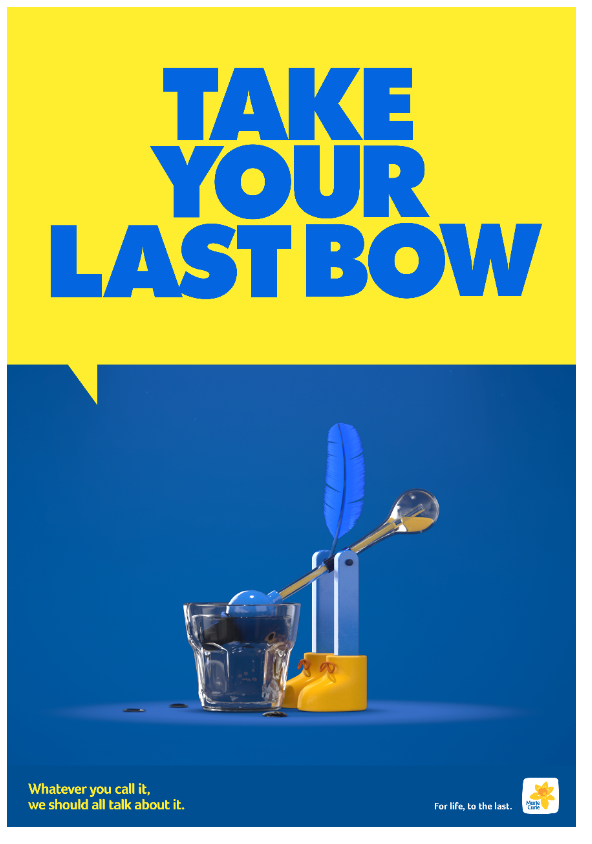

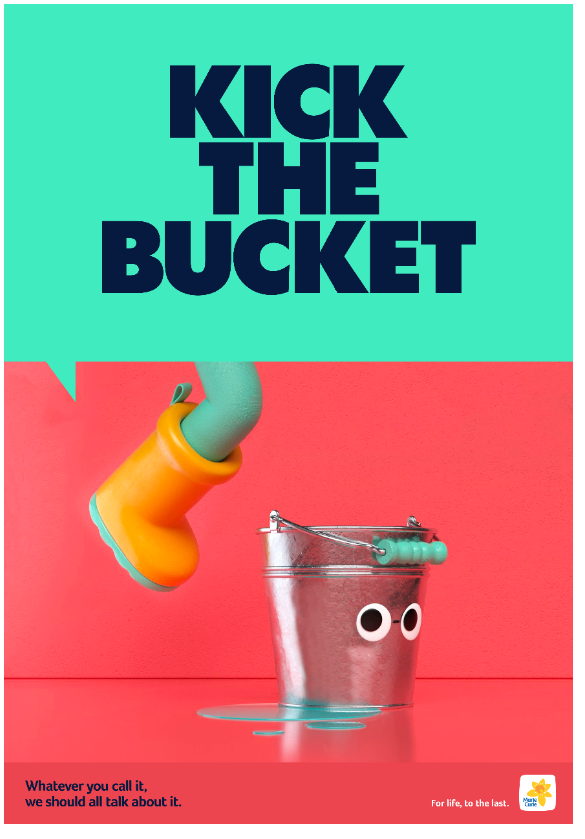

为了呼吁大家能够更坦然面对“死亡”,和亲人更开诚布公地讨论“身后事”,就有了一开头你看到的这则可爱广告,以及与之匹配的系列海报。↓

“去见你的创造者。”

不管你怎么称呼它,

我们应该聊聊它。

“鞠下最后一个躬。”

不管你怎么称呼它,

我们应该聊聊它。

“踢到水桶。”

不管你怎么称呼它,

我们应该聊聊它。

“死亡”听上去沉重而灰暗,因此人们给它起了各种各样的“花名”,那不如再“激进”一点,让它变得可爱而明艳,甚至让人有点想主动亲近。

Marie Curie没有回避“死亡”需要包装这件事。诚然,它需要被语言包装,被形式包装,但不管你怎么称呼它、怎么让它狰狞的面貌变得卡哇伊,不要回避它,和你最亲近的人聊一聊,别留下遗憾,别留下误解。

毕竟,这世上万事万物,唯有这件事,你怎么也逃不掉,那就去找到那个合适的(也许是可爱的)方式,面对它吧。