余华:被遗忘的布鲁诺·舒尔茨

文/余华

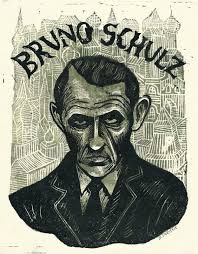

编辑/Spiral@顶尖文案Topys

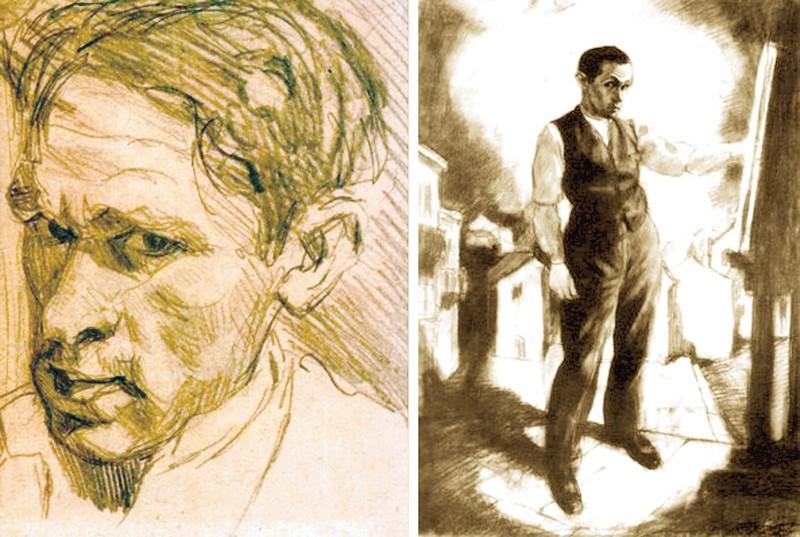

这一天,纳粹党卫军在波兰的德罗戈贝奇对街上毫无准备的犹太人进行了扫射,150人倒在了血泊中。这只是德国纳粹在那个血腥年代里所有精心策划和随心所欲行动中的一个例子,无辜者的鲜血染红了欧洲无数的街道,波兰的德罗戈贝奇也不例外。死难者的姓名以孤独的方式被他们的亲友和他们曾经居住过的城市所铭记,只有一个人的姓名从他们中间脱颖而出,去了法国,德国和其它更多的地方,1992年他来到中国,被印刷在当年第3期的《外国文艺》上,这个人就是布鲁诺.舒尔茨,这位中学图画教师死于1942年11月19日。

他可能是一位不错的画家,从而得到过一位喜欢他绘画的盖世太保军官的保护。同时他也写下了小说,死后留下了两本薄薄的短篇小说集和一个中篇小说,此外他还翻译了卡夫卡的《审判》。他的作品有时侯与卡夫卡相像,他们的叙述如同黑暗中的烛光,都表达了千钧一发般的紧张之感。同时他们都是奥匈帝国的犹太人-----卡夫卡来自布拉格;布鲁诺.舒尔茨来自波兰的德罗戈贝奇。犹太民族隐藏着某些难以言传的品质,只有他们自己可以去议论。另一位犹太作家艾萨克.辛格也承认布鲁诺.舒尔茨有时候像卡夫卡,同时辛格感到他有时侯还像普鲁斯特,辛格最后指出:“而且时常成功地达到他们没有达到的深度。”

布鲁诺.舒尔茨可能仔细阅读过卡夫卡的作品,并且将德语的《审判》翻译成波兰语。显然,他是卡夫卡最早出现的读者中的一位,这位比卡夫卡年轻9年的作家一下子在镜中看到了自己,他可能意识到别人的心脏在自己的身体里跳动起来。心灵的连接会使一个人的作品激发起另一个人的写作,然而没有一个作家可以在另一个作家那里得到什么,他只能从文学中去得到。即便有卡夫卡的存在,布鲁诺.舒尔茨仍然写下了本世纪最有魅力的作品之一,可是他的数量对他的成名极为不利。卡夫卡的作品震撼近一个世纪的阅读,可是他没有收到眼泪;布鲁诺.舒尔茨被人点点滴滴地阅读着,他却两者都有。这可能是艾萨克.辛格认为他像普鲁斯特的理由,他的作品里有着惊人的孩子般的温情。而且,他的温情如同一棵大树的树根一样被埋藏在泥土之中,以其隐秘的方式喂养着那些茁壮成长中的枝叶。

与卡夫卡坚硬有力的风格不同,布鲁诺.舒尔茨的叙述有着旧桌布般的柔软,或者说他的作品里舒展着某些来自诗歌的灵活作品性,他善于捕捉那些可以不断延伸的甚至是捉摸不定的意象。在这方面,布鲁诺.舒尔茨似乎与T.S.艾略特更为接近,尤其是那些在城市里游走的篇章,布鲁诺.舒尔茨与这位比自己年长4岁的诗人一样,总是忍不住要抒发出疾病般的激情。

于是,他的比喻就会令人不安。“漆黑的大教堂,布满肋骨似的櫞子、梁和檐梁------黑梭梭的冬天的阵风的肺”;“白天寒冷而叫人腻烦,硬梆梆的,像去年的面包”;“月亮透过成千羽毛似的云,像天空中出现了银色的鳞片”;“她们闪闪发亮的黑眼睛突然射出锯齿形的蟑螂的表情”;“冬季最短促的、使人昏昏欲睡的白天的首尾,是毛茸茸的。。。。。。”“漆黑的大教堂”在叙述里是对夜空的暗示。空旷的景色和气候在布鲁诺.舒尔茨这里经历了物化的过程,而且体积迅速地缩小,成为了实实在在的肋骨和面包,成为了可以触摸的毛茸茸。对于布鲁诺.舒尔茨来说,似乎不存在远不可及的事物,一切都是近在眼前,他赋予它们直截了当的亲切之感------让寒冷的白天成为“去年的面包”;让夜空成了“漆黑的大教堂”。虽然他的亲切更多的时候会让人战栗,他却仍然坚定地一这种令人不安的方式拉拢着阅读者,去唤醒他们身心皆有的不安感受,读下去就意味着进入阴暗的梦境,而且以恶梦的秩序排成一队,最终抵达了梦魇。

漆黑的大教堂似乎建立了一个恐怖博物馆,使阅读者在走入这个变形的展览时异常的小心翼翼。然而,一旦进入到布鲁诺.舒尔茨的叙述深处,人们才会发现一个真正的布鲁诺.舒尔茨,发现他叙述的柔软和对人物的温情脉脉。这时候人们才会意识到布鲁诺.舒尔茨的恐怖只是出售门票时的警告,他那些令人不安的描写仅仅是叙述的序曲和前奏曲,或者在叙述的间隙以某些连接的方式出现。

他给予了我们一个“父亲”,在不同的篇目里以不同的形象-------人、蟑螂、螃蟹或者蝎子出现。显然,这是一个被不幸和悲哀,失败和绝望凝聚起来的“父亲”;不过,在布鲁诺.舒尔茨的想象里,“父亲”似乎悄悄拥有着隐秘的个人幸福:“他封起了一个个炉子,研究永远无从捉摸的火的实质,感受着冬天火焰的盐味和金属味,还有烟气味,感受着那些舔着烟囱出口的闪亮的煤烟火蛇的阴凉的抚摸。”

这是《鸟》中的段落。此刻的父亲刚刚将自己与实际的事务隔开,他显示出了古怪的神情和试图远离人间的愿望,他时常蹲在一架扶梯的顶端,靠近漆着天空、树叶和鸟的天花板,这个鸟撖的地位使他获得了前所未有的快乐。他的妻子对他的古怪行为束手无策,他的孩子都还小,所以他们能够欣赏父亲的举止,只有家里的女佣阿德拉可以摆布他,阿德拉只要向他做出扰痒痒的动作,他就会惊慌失措地穿过所有的房间,砰砰地关上一扇扇房门,躺到最远房间的床上,“在一阵阵痉挛的大笑中打滚,想象着那种他没法顶住的扰痒。”

然后,这位父亲表现出了对动物的强烈兴趣,他从汉堡、荷兰和非洲的动物研究所进口种种鸟蛋,用比利时进口的母鸡孵这些蛋,奇妙的小玩意一个个出现了,使他的房间里充满了颜色,它们的形象稀奇古怪,很难看出属于什么品种,而且都长着巨大的嘴,它们的眼睛里一律长着与生俱有的白内障。这些瞎眼的小鸟迅速地长大,使房间里充满了叽叽喳喳的欢快声,喂食的时候它们在地板上形成一张五光十色,高低不平的地毯。其中有一只秃鹫活像是父亲的一位哥哥,他时常张着被白内障遮盖的眼睛,庄严和孤独地坐在父亲的对面,如同父亲去掉了水份后干缩的木乃伊,奇妙的是,他使用父亲的便壶。

父亲的事业兴旺发达,他安排起鸟的婚配,使那些稀奇古怪的新品种越来越稀奇古怪,也越来越多。这时候,阿德拉来了,只有她可以终止父亲的事业。阿德拉成为了父亲和人世间唯一的联结,成为了父亲内心里唯一的恐惧。怒气冲冲的阿德拉挥舞着扫帚,清洗了父亲的王国,把所有的鸟从窗口驱赶了出去。“过了一会,我父亲下楼来-------一个绝望的人,一个失去了王位和王国的流亡的国王。”

布鲁诺.舒尔茨为自己的叙述找到了一个纯洁的借口------孩子的视角,而且是这位父亲的儿子,因此叙述者具有了旁人和成年人所不具备的理解和同情心,孩子的天真隐藏在叙述之中,使布鲁诺.舒尔茨内心的怜悯弥漫开来,温暖着前进中的叙述。在《蟑螂》里,讲述故事的孩子似乎长大了很多,叙述的语调涂上了回忆的色彩,变得朴实和平易近人。那时候父亲已经神秘地消失了,他的鸟的王国出租给了一个女电话接线员,昔日的辉煌破落成了一个标本-----那个秃鹫的标本,站在起居室的一个架子上。它的眼睛已经脱落,木屑从眼袋里撒出来,羽毛差不多被蛀虫吃干净了,然而它仍然有着庄严和孤独的僧侣神态。故事的讲述者认为秃鹫的标本就是自己的父亲,他的母亲则更愿意相信自己的丈夫是在那次蟑螂入侵时消失的。他们共同回忆起当时的情形,蟑螂黑压压地充满了那个夜晚,像蜘蛛似地在他们房间里奔跑,父亲发出了连续不断的恐怖的叫声,“他拿着一支标枪,从一张椅子跳到另一张椅子上。”而且刺中了一只蟑螂。此后,父亲的行为变了,他忧郁地看到自己身上出现了一个个黑点,好象蟑螂的鳞片。他曾经用体内残存的力量来抵挡自己对蟑螂的着迷,可是他失败了,没有多久他就变得无可救药,“他和蟑螂的相似一天比一天显著——他正在变成一只蟑螂。”接下去他经常失踪几个星期,去过蟑螂的生活,谁也不知道他生活在地板的哪条缝隙里,以后他再也没有回来。阿德拉每天早晨都扫出一些死去的蟑螂,厌恶地烧掉,他有可能是其中的一只。故事的讲述者开始有些憎恶自己的母亲,他感到母亲丛来没有爱过父亲。“父亲既然从来没有在任何女人的心中扎下根,他就不可能同任何现实打成一片。”所以父亲不得不永远漂浮着,他失去了生活和现实,“他甚至没法获得一个诚实的平民的死亡”,他连死亡都失去了。

布鲁诺.舒尔茨给予了我们不留余地的悲剧,虽然他叙述的灵活性能够让父亲不断地回来,可是他每一次回来都比前面的死去更加悲惨。在《父亲的最后一次逃走》里,父亲作为一只螃蟹或者蝎子回来了,是他的妻子在楼梯上发现了他,虽然他已经变形,她还是一眼认出了他,然后是他的儿子确认了他。他重新回到了家,以蟹或者蝎子的习惯生活着,虽然他已经认不出过去作为人时的食物,可是在吃饭的时候他仍然会恢复过去的身份,来到餐室,一动不动地停在桌子下面,“尽管他的家已经今非昔比,阿德拉走了,女佣换成了根雅,一个用旧信和发票调白汁沙司的糟糕的女佣,而且孩子的叔叔查尔斯也住到了他的家中。这位查尔斯叔叔总是忍不住踩他,他被查尔斯踢过以后,就会 “用加倍的速度像闪电似的、锯齿形地跑起来,好像要忘掉他不体面地摔了一跤这个回忆似的。”

接下去,布鲁诺.舒尔茨让母亲以对待一只螃蟹的正确态度对待了这位父亲,把它煮熟了,“显得又大又肿”,被放在盆子里端了上来。这是一个难以置信的举动,虽然叙述在前面已经表达出了某些忍受的不安,除了查尔斯叔叔以外,家庭的成员似乎都不愿意更多地观看它,然而它是父亲的事实并没有在他们心中改变,可是有一天母亲突然把它煮熟了。其实,布鲁诺.舒尔茨完全可以让查尔斯叔叔去煮熟那只螃蟹,毫无疑问他会这么干,当螃蟹端上来后,只有他一个人端起了叉子。布鲁诺.舒尔茨选择了母亲,这是个困难的选择,同时又是一个优秀作家应有的选择。查尔斯叔叔煮熟螃蟹的理由因为顺理成章就会显得十分单调,仅仅是延续叙述已有的合理性;母亲就完全不一样了,她的举动因为不可思议会使叙述出现难以预测的丰富品质。优秀的作家都精通此道,他们总是不断地破坏已经合法化的叙述,然后在其废墟上重建新的叙述逻辑。

在这里,布鲁诺.舒尔茨让叙述以跳跃的方式度过了难关,他用事后的语调进行了解释性的叙述,让故事的讲述者去质问母亲,而“母亲哭了,绞着双手,找不到一句回答的话”,然后讲述者自己去寻找答案——“命运一旦决意把它的无法理解的怪念头强加在我们身上,就千方百计地施出花招。一时的糊涂、一瞬间的疏忽或者鲁莽……”其实,这也是很多作家乐意使用的技巧,让某一个似乎是不应该出现的事实,在没有任何前提时突然出现,再用叙述去修补它的合理性。显然,指出事实再进行解释比逐渐去建立事实具有更多的灵活性和技巧。

查尔斯叔叔放下了他手中的叉子,于是谁都没有去碰那只螃蟹,母亲吩咐把盆子端到起居室,又在螃蟹上盖了一块紫天鹅绒。布鲁诺.舒尔茨再次显示了他在叙述进入到细部时的非凡洞察力,几个星期后,父亲逃跑了,“我们发现盆子空了。一条腿横在盆子边上……” 布鲁诺.舒尔茨感人至深地描写了父亲逃跑时腿不断地脱落在路上,最后他这样写道:“他靠着剩下的精力,拖着他自己到某个地方去,去开始一种没有家的流浪生活;从此以后,我们没有再见到他” 。

布鲁诺.舒尔茨与卡夫卡一样,使自己的写作在几乎没有限度的自由里生存,在不断扩张的想象里建构起自己的房屋、街道、河流和人物,让自己的叙述永远大于现实。他们笔下的景色经常超越视线所及,达到他们内心的长度;而人物的命运像记忆一样悠久,生和死都无法测量。他们的作品就像他们失去了空间的民族,只能在时间的长河里随波逐流。于是我们读到了丰厚的历史,可是找不到明确的地点。

就是在写作的动机上,布鲁诺.舒尔茨和卡夫卡也有相似之处,他们都不是为出版社和杂志写作。布鲁诺.舒尔茨的作品最早都是发表在信件上,一封封寄给德博拉.福格尔的信件,这位诗人和哲学博士兴奋地阅读着他的信,并且给予了慷慨的赞美和真诚的鼓励,布鲁诺.舒尔茨终于找到了读者。虽然他后来正式出版了自己的作品,然而当时的文学时尚和批评家的要求让他感到极其古怪,他发现真正的读者其实只有一位。布鲁诺.舒尔茨的德博拉.福格尔在某种意义上就是卡夫卡的马克斯.布洛德,他们在卡夫卡和布鲁诺.舒尔茨.那里都成为了读者的象征。随着岁月的流逝,象征变成了事实。德博拉.福格尔和马克斯.布洛德在岁月里不断生长,他们以各自的方式变化着,德博拉.福格尔从一棵树木变成了树林,马克斯.布洛德则成为了森林。

尽管布鲁诺.舒尔茨与卡夫卡一样写下了本世纪最出色的作品,然而他无法成为本世纪最重要的作家,他的德博拉.福格尔也无法成为森林。这并不是因为布鲁诺.舒尔茨曾经得到过卡夫卡的启示,即便是后来者的身份,也不应该削弱他应有的地位,因为任何一位作家的前面都站立着其他的作家。博尔赫斯认为纳撒尼尔.霍桑是卡夫卡的先驱者,而且卡夫卡的先驱者远不止纳撒尼尔.霍桑一人;博尔赫斯同时认为在文学里欠债是互相的,卡夫卡不同凡响的写作会让人们重新发现纳撒尼尔.霍桑《故事新编》的价值。同样的道理,布鲁诺.舒尔茨的写作也维护了卡夫卡精神的价值和文学的权威,可是谁的写作维护了布鲁诺.舒尔茨。

布鲁诺.舒尔茨的文学命运很像那张羊皮纸故事里的鳄鱼街。在他那篇题为《鳄鱼街》的故事里,那张挂在墙上的巨大的地图里,地名以不同的方式标示出来,大部分的地名都是用显赫的带装饰的印刷体印在那里;有几条街道只是用黑线简单地标出,字体也没有装饰;而羊皮纸地图的中心地带却是一片空白,这空白之处就是鳄鱼街。它似乎是一个道德沉沦和善恶不分的地区,城市其他地区的居民引以为耻,地图表达了这一普遍性的看法,取消了它的合法存在。虽然鳄鱼街的居民们自豪地感到他们已经拥有了真正大都会的伤风败俗,可是其他伤风败俗的大都会却拒绝承认它们。

悬挂在《鳄鱼街》里的羊皮纸地图,在某种意义上象征了我们的文学史。纳撒尼尔.霍桑的名字,弗兰茨。卡夫卡的名字被装饰了起来,显赫地铭刻在一大堆耀眼的名字中间;另一个和他们几乎同样出色的作家布鲁诺.舒尔茨的名字,却只能以简单的字体出现,而且时常会被橡皮擦掉。这样的作家其实很多,他们都或多或少地写下了无愧于自己,同时无愧于文学的作品。然而,文学史总是乐意去表达作家的历史,而不是文学真正的历史,于是更多的优秀作家只能去鳄鱼街居住,文学史的地图给予他们的时常是一块空白,少数幸运者所能得到的也只是没有装饰的简单的字体。

日本的熥口一叶似乎是另一位布鲁诺.舒尔茨,这位下等官僚的女儿尽管在日本的文学史获得了一席之地,就像布鲁诺.舒尔茨在波兰或者犹太民族文学史中的位置,可是她名字的左右时常会出现几位平庸之辈,这类作家仅仅是依靠纸张的数量去博得文学史的青睐。熥口一叶毫无疑问可以进入十九世纪最伟大的女作家之列,她的《青梅竹马》是我读到的最优美的爱情篇章,她深入人心的叙述有着阳光的温暖和夜晚的凉爽。这位17岁就挑起家庭重担的女子,24岁时以和卡夫卡同样的方式—肺病,离开了人世。她留给我们的只有二十几个短篇小说,死亡掠夺了熥口一叶更多的天赋,也掠夺了人们更多的敬意。而她死后置身其间的文学史,似乎也像死亡一样蛮横无理。

布鲁诺.舒尔茨的不幸,其实也是文学史的不幸。几乎所有的文学史都把作家放在了首要的位置,而把文学放在了第二位。只有很少的人意识到文学比文学家更重要,保罗。瓦莱里是其中一个,他认为文学的历史不应当只是作家的历史,不应当写成作家或作品的历史,而应当是精神的历史,他说:“这一历史完全可以不提一个作家而写得尽善尽美。”

欧内斯特。海明威曾经认为史蒂芬。克莱恩是二十世纪美国最重要的作家之一,因为他写下了两篇精彩无比的短篇小说,其中一篇就是《海上扁舟》。史蒂芬。克莱恩的其他作品,海明威似乎不屑一顾。然而对海明威来说,两个异常出色的短篇小说已经足够了。在这里,海明威发出了与保罗。瓦莱里相似的声音,或者说他们共同指出了另外一部文学史存在的事实,他们指出了阅读的历史。

事实上,一部文学作品能够流传,经常是取决于某些似乎并不重要甚至是微不足道然而却是不可磨灭的印象。对阅读者来说,重要的是他们记住了什么,而不是他们读到过什么。他们记住的很可能只是几句巧妙的对话,或者一个丰富有力的场景,甚至一个精妙绝伦的比喻都能够使一部作品成为难忘。因此,文学的历史和阅读的历史其实是同床异梦,虽然前者创造了后者,然而后者却把握了前者的命运。除非编年史的专家,其他的阅读者不会在意作者的生平、数量和地位,不同时期对不同文学作品的选择,使阅读者拥有了自己的文学经历,也就是保罗。瓦莱里所说的精神的历史。因此,每一位阅读者都以自己的阅读史编好了属于自己的文学史。

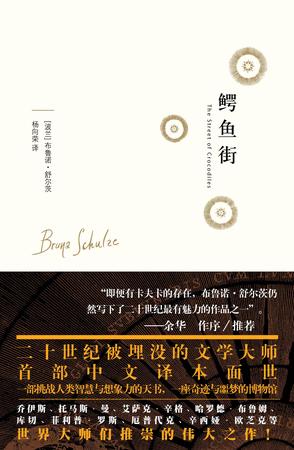

布鲁诺舒尔茨作品(点击图片跳转至本书豆瓣页面)